PESAN BIRU

Seminggu yang lalu aku masih memiliki perasaan yang sama. Cinta yang sama! Namanya Dewa. Dia tak lain adalah cinta pertamaku sejak aku duduk di bangku SMP. Dia datang saat aku mulai mengenal apa itu rindu. Latar belakangnya yang berasal dari keluarga brokenhome membuatku semakin berempati dan menyayanginya. Begitu banyak kenangan antara aku dan dia. Kenangan yang tak bisa kulupakan sedikit pun bahkan saat tiba-tiba dia pergi meninggalkanku tanpa sebab, tanpa alasan.

Berhari-hari aku menangis dan bertanya apa salahku hingga dia pergi begitu saja. Bertahun-tahun aku menunggunya, berharap dia kembali. Berharap memiliki cintanya lagi. Namun semua itu sia-sia. Kami nyaris tak pernah bertemu dan dia tak pernah mau mengucapkan sepatah kata pun padaku. Dia selalu membuang muka dan mengernyit jijik layaknya aku seonggok sampah. Hingga kami laksana sepasang insan yang tak pernah mengenal sebelumnya.

Lalu seseorang hadir di kehidupanku dalam pertemuan yang tak kuduga. Arzi! Cowok yang dengan begitu sabar mengobati sayapku yang patah. Meskipun aku sadar luka itu takkan pernah bisa sembuh dan akan terus membekas sampai kapanpun. Tapi Arzi sepertinya tak peduli. Ia tak pernah mau berhenti bersabar demi aku. Arzi yang selalu memberiku sejuta tawa di setiap tangisku.

“Kamu bener-bener suka Dewa ya?” tanyanya suatu ketika dengan sorot mata yang jauh lebih sendu dari biasanya.

Aku hanya bisa mengangguk sedih setiap ingat masa lalu itu, “Dan aku juga udah janji nggak akan jatuh cinta lagi.”

Arzi hanya diam dan aku merasa semakin sakit melihat cinta yang tersirat di wajahnya. Aku tak mau Arzi kecewa dan hancur seperti aku. Namun aku tak bisa memberinya lebih dari sekedar kasih sayang sebagai sahabat.

“Ehm—aku ke sini cuma mau berpamitan,” Arzi tertunduk, berusaha menyembunyikan kesedihannya dalam bayang-bayang senja.

Aku terperangah, nggak ngerti apa maksud omongannya. Tapi mendengar kata ‘berpamitan’, hatiku langsung tak enak. Pastilah bukan sesuatu yang menyenangkan.

“Aku diterima di UGM,” lanjut Arzi tak berani menatapku sedikit pun.

Aku langsung merasa sangat miris. Apa yang kutakutkan pun terjadi, “Artinya kita akan berpisah?” tanyaku dengan suara bergetar. Aku tahu aku tak sepandai Arzi dan aku hanya bisa kuliah di perguruan tinggi di kota kecilku. Bukannya di PTN bergengsi seperti Arzi. Satu hal yang tak sanggup ku mengerti. Aku telah kehilangan Dewa dan sekarang aku harus kehilangan sahabat yang begitu menyayangiku.

“Kita nggak benar-benar berpisah ya kan?” Arzi menoleh dan memaksakan sebuah senyuman yang rasanya amat menyakitkan, “Maksudku kita masih bisa saling menelepon atau kirim sms. Dan aku akan sering mengunjungimu.”

Aku mengiyakan seraya menghapus air mata yang mulai jatuh, “Aku nggak mau kamu ninggalin aku kayak si Dewa yang pengecut itu,” isakku memohon.

“Aku janji,” kata Arzi sungguh-sungguh kemudian ia menatapku dengan penuh arti dan itu membuatku bertambah sedih, “Apa sih yang lebih penting dari persahabatan kita?”

Aku semakin meratap mendengarnya bicara seperti itu. Arzi lebih mengutamakan persahabatannya dibanding perasaannya sendiri. Aku tahu semua itu pasti sangat melukainya. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Bukankah cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Cinta tak bisa dipaksakan dan cintaku hanya untuk Dewa.

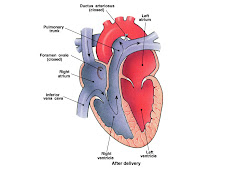

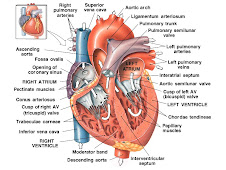

Arzi pun menepati janjinya. Hari-hariku diisi sms dan telepon dari dia. Kami saling bertukar kabar, mensupport satu sama lain karena ternyata kuliah tidak semudah yang kubayangkan kala SMA dulu. Dan setiap bulan Arzi pasti mengunjungiku. Dia selalu ada di saat aku butuh. Bahkan saat aku sekarat karena divonis menderita Infark Miokard. Untuk pertama kalinya aku melihat Arzi menangis. Arzi menangis untukku!

Puluhan kali aku masuk rumah sakit sampai aku nyaris di DO oleh kampusku karena terlalu sering absen. Tapi aku tak pernah mau patah semangat karena ada Arzi di sisiku. Arzi yang begitu mendukungku dan menerimaku apa adanya meski kondisi fisikku kian menurun drastis. Kasih sayang dan perhatiannya tak pernah berkurang sama sekali. Dia tahu sekarang aku lemah dan dia berusaha mewujudkan mimpiku untuk menjadi seorang penulis. Namun aku merasa begitu bersalah tak bisa membalas semua kebaikannya. Yang bisa kuberikan hanya kekecewaan dan kesusahan saja.

Beberapa bulan terakhir kesehatanku mulai membaik tapi hidupku justru memburuk. Arzi tiba-tiba berubah dan seakan menghindariku. Smsku jarang ada yang dibalas dan telepon dariku hampir tak pernah diangkat. Semua itu dengan alasan klise yang tak lain adalah kesibukan. Tapi kenapa dia juga tega berbohong padaku? Kenapa dia pulang ke kota ini tapi tak datang mengunjungiku?

“Walaupun sekarang aku lebih sering di Jogja tapi aku tetap mencintai kota kecil ini,” katanya waktu itu dengan mata berbinar-binar, “Tanah kelahiranku! Meski kota ini sunyi kayak pemakaman, tapi menurutku justru sangat romantis. Terlebih karena ada kamu.”

Untuk pertama kalinya aku sungguh merindukan Arzi. Arzi yang begitu lembut dan benar-benar mengerti aku. Tapi sekarang semua itu seakan lenyap begitu saja. Arzi telah begitu jauh dariku. Kami seperti dipisahkan sebuah benteng yang luar biasa tinggi. Terlalu tinggi untuk bisa kudaki. Dan dalam kegundahanku Dewa kembali muncul.

“Aku minta maaf—”

“Sudah aku maafkan kok,” potongku dengan perasaan getir. Hatiku kini sangat sakit. Luka lama itu kembali terkuak, jauh lebih perih dari sebelumnya. Seperti ada yang menabur garam dan cuka di atasnya dalam waktu yang bersamaan.

“Oh ya aku dengar kamu sakit ya?” tanya Dewa dengan canggung. Waktu telah mengubah segalanya dan pertemuan itu terasa aneh dan janggal.

Aku cuma bisa tersenyum pahit, “Aku nggak papa,” gumamku datar tanpa ekspresi. Rasanya benar-benar beku seperti ada angin musim dingin yang mendadak bertiup di hatiku.

“Aku dengar sakitmu parah,” ujar Dewa seakan tak mendengarkan perkataanku tadi.

Aku langsung berpaling marah, “Memang apa pedulimu?” tukasku sinis. Kesedihan yang lalu kembali menggelegak dalam benakku hingga menyumbat tenggorokanku dan aku sulit untuk bernafas.

“Tentu saja aku peduli. Aku sayang kamu, Vin,” erang Dewa berusaha pasang tampang memelas.

“Sayang?” hardikku pedas. Rasanya aku ingin menjerit dan menangis saat itu juga, “Kalau kamu sayang, lalu kenapa kamu dulu ninggalin aku? Bertahun-tahun aku nunggu kamu. Kemana aja kamu? Kamu menghilang tanpa kabar. Dan sekarang kamu datang di saat yang nggak aku harapkan. Kamu pikir aku masih cinta sama kamu?”

Dewa tercengang dan nyaris tak bisa berkata-kata. Yang tertinggal antara aku dan dia hanya kebisuan yang menyedihkan, “Pasti karena ada laki-laki lain ya kan?” tandasnya penuh kebencian, membuatku semakin muak.

“Ya,” jawabku lantang. Entah kenapa aku seperti baru menyadari kalau Arzi begitu berarti dalam hidupku. Namun Arzi telah melangkah terlalu jauh untuk bisa kugapai dan aku menyesal. Aku telah kehilangan dia, “Kamu nggak akan ngerti. Aku sayang Arzi karena dia terlalu sayang padaku.”

“Oh jadi namanya Arzi?” cibir Dewa penuh hinaan.

Aku menatapnya tajam, “Memangnya kamu kira kamu lebih baik dari dia? Nggak!” balasku dengan arus kemarahan yang seketika menyengatku, “Setidaknya dia bukan pecundang kayak kamu.”

Muka Dewa berubah menjadi keunguan. Kekesalan tergores jelas dan ia berkata dengan mata berapi-api, “Akan kubuktikan kalau Arzi lah yang pecundang,” tantangnya geram.

“APA KAMU NGGAK NGERTI JUGA,” pekikku habis kesabaran dan tinjuku telah terkepal. Aku memang lemah tapi aku masih punya sedikit kekuatan untuk mengusir cowok brengsek itu, “Arzi suka aku sejak aku masih jadi si itik buruk rupa. Dia menerima aku apa adanya. Nggak kayak kamu yang datang saat aku berhasil menggapai mimpiku. Dan apa kamu pikir aku mau dikasihani hanya karena aku sakit parah?”

Dewa ternganga dan ia tampak begitu pasi, “Vin, aku nggak bermaksud—”

“Cukup!” bentakku tak mau mendengar apa-apa lagi. Bagiku semua ini sudah sangat membuatku pedih. Aku nggak mau terluka lagi seperti dulu, “Setelah semua yang dilakukan Arzi, aku nggak akan pernah tega ninggalin dia. Arzi terlalu baik untuk disakiti. Aku harap kamu memahami hal ini dan tolong jangan temui aku lagi.”

***

Denting jam menunjukan angka 10. Malam telah larut dan kian sunyi. Angin seakan tak bertiup, tak ada bisikan dedaunan yang bergesekan. Yang terdengar hanya suara detak jantung dan deru nafasku perlahan. Di luar langit luar biasa bersih penuh kerlip bintang dan cahaya sabit yang perak pucat berpendar indah menembus jendela kamarku. Kubaringkan diriku yang penat di kasur. Rasanya nyaman sekali dan pikiranku mendadak melayang ke sosok Arzi. Tanpa terasa sudah lama sekali kami tak pernah bertemu. Dan rasa rindu itu mendadak begitu menyesakkan dada.

Cinta sungguh sangat sulit untuk dimengerti sama halnya dengan tamu yang datang tak diundang. Tapi aku tahu aku takkan pernah bisa lari dari cinta karena pada dasarnya manusia hidup juga atas dasar cinta. Arzi! Tanpa sadar sesuatu yang hangat meleleh dari sudut mataku dan aku merintih dalam tidurku ketika…

PRAAANG!

Aku terduduk tegak dan termangu di kegelapan. Sinar rembulan yang remang membuatku bisa melihat sebuah botol parfum yang telah pecah dengan cairan bening yang berserakan di lantai. Bau jasmine yang lembut seketika memenuhi ruangan. Tapi bagaimana bisa parfum itu jatuh sendiri dari meja riasku? Itu adalah parfum langka dan favoritku, juga kesukaan Arzi.

“Kamu pakai parfum apa?” tanya Arzi kala aku dan dia berboncengan dengan Ninjanya.

“Kenapa? Emang baunya nggak enak ya?” aku balik tanya dengan sedikit manyun dan tawa Arzi yang khas langsung pecah.

“Nggak kok. Aku suka. Wanginya lembut banget. Cocok dipakai kamu.”

Aku menghembuskan nafas dengan berat mengingat semua itu. Entah kenapa mendadak rasa cemas luar biasa menggerogoti hatiku. Suara firasat buruk mendera dan mencambukku begitu hebat hingga aku takkan bisa terlelap sebelum memastikan Arzi baik-baik saja. Dalam hitungan detik aku pun menyambar Nokia 6600ku dan melayangkan sebuah pesan singkat.

Zi, aku tadi lagi mikirin seseorang, tapi kok tiba-tiba parfum kesayanganku pecah gitu aja. Ada apa ya? Perasaanku jadi nggak enak gini. Kata orang kalau ada parfum pecah, baik dalam mimpi atau dalam kehidupan nyata, itu pertanda buruk dan feelingku biasanya bener.

Emangnya pas itu kamu lagi mikirin siapa? Keluarga atau siapa?

Aku mendesah. Rasanya sulit sekali aku harus menjawab pertanyaan itu. Aku harus bilang apa? Bukankah orang yang sedang aku pikirkan adalah Arzi sendiri. Dengan jari yang kaku dan gemetar aku pun membalas sms itu.

Ya pokoknya seseorang. An important person in my heart. Aku takut dia kenapa-napa.

Lebih baik kamu berdoa aja. Ok?!

Aku nggak tahu harus bicara apa lagi. Arzi benar, bisa saja aku yang salah. Mungkin kecemasanku tak beralasan. Ketakutanku terlalu berlebihan. Aku takut kehilangan Arzi, kehilangan cintaku. Aku tak mau hancur lagi seperti dulu. Pengalaman telah mengajariku segalanya dan aku berharap tak jatuh di lubang yang sama. Tapi sekarang memang tak ada yang bisa kulakukan. Setidaknya Arzi menanggapi sms dariku dan itu artinya dia dalam keadaan baik.

Aku kembali berbaring dan mencoba memejamkan mata. Namun aku tak hentinya mengkhawatirkan Arzi. Hingga akhirnya aku terlelap dalam tidur yang gelisah. Dan aku terjaga pagi-pagi benar. Fajar menyingsing dan mentari masih malu bersembunyi di balik tirai kabut pekat. Udara yang menerobos celah jendela masih begitu segar tapi dinginnya menusuk kalbu. Aku putuskan untuk menghubungi Arzi lagi. Entah kenapa aku tak bisa tenang juga. Aku sungguh tak bisa mengabaikan hatiku.

Nada sambung terus bersahutan namun tidak ada tanda-tanda seseorang menjawab panggilan itu. Aku perlu mencobanya berkali-kali sampai berhasil dan aku tercenung saat yang terdengar bukanlah suara Arzi.

“Vivin ya?”

Aku mengerutkan kening dengan bingung dan curiga, “Iya. Ini siapa? Arzinya mana?”

Hening!

Aku semakin kalut karena yang terdengar dari seberang telepon hanya isak lirih tertahan.

“Sa—saya Ibnu, teman satu kos Arzi,” ujar suara itu terbata-bata.

Aku nggak peduli siapa orang yang mengangkat Hp Arzi. Yang ingin kulakukan sekarang adalah berbicara dengan Arzi. Aku ingin mendengar suaranya. Kini rasa rindu itu tak terbendung lagi, “Arzinya mana?” tuntutku semakin tak sabar. Rasa gelisah itu kian menguat saat isak laki-laki itu kian menggema dan pecah dalam sebuah ratapan.

“Arzi—”

“Ada apa dengan Arzi?” rasa khawatirku berubah menjadi kepanikan yang amat sangat. Aku sadar ada sesuatu yang tidak beres. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada Arzi?

“Arzi—kecelakaan,” suara itu semakin tersedu-sedu, “Jam 9 tadi malam dan dia meninggal di tempat kejadian.”

Aku terhenyak dengan tubuh luar biasa lemas. Diriku mendadak begitu kosong dan sesuatu merobek jiwaku dengan begitu telak. Tak ada yang sanggup berbicara. Yang ada hanya kebekuan di hati yang tertoreh amat tajam dan dalam, “NGGAK! KAMU PASTI BERCANDA YA KAN? INI PASTI SALAH SATU LELUCON ARZI. AKU YAKIN ARZI YANG NYURUH KAMU BOHONGIN AKU.”

“Vin—”

“TOLONG PANGGILIN ARZI. AKU MAU BICARA.”

“Vin, Arzi udah meninggal—”

“NGGAK!” teriakku tak mau percaya. Arzi tak mungkin meninggal, “AKU TAHU ARZI EMANG SUKA BERCANDA TAPI TOLONG BILANG KE DIA. LELUCONNYA SUDAH SANGAT KETERLALUAN DAN NGGAK LUCU LAGI,” tawaku parau dan sesuatu yang panas mengahantam mataku dengan keras.

“Vin, orang tua Arzi sudah tiba di rumah sakit dan siang ini jenazahnya akan dibawa pulang untuk dikebumikan.”

“NGGAAAK! KAMU BOHONG!” aku semakin menjerit histeris tak kuasa menahan ledakan hebat di dada. Rasanya sakit sekali. Duniaku kini benar-benar runtuh, “TADI MALAM, JAM 10 LEWAT AKU DAN DIA SEMPAT SALING KIRIM SMS.”

“Itu jelas nggak mungkin. Arzi kecelakaan sekitar jam 9 dan dia langsung meninggal saat itu juga. Begitulah keterangan polisi. Jadi nggak mungkin kalau dia sms kamu jam 10 lewat. Jelas sangat mustahil,” Ibnu bersikeras tapi aku tak lagi mendengarnya. Aku tak ingin mendengar semua kebohongan ini.

Air mataku telah tumpah dan aku terbenam dalam tangisan panjang hingga ponsel itu terlepas dari genggamanku. Kenapa harus seperti ini? Kenapa Arzi harus pergi begitu cepat. Kenapa dia pergi sebelum aku sempat bilang kalau aku suka dia. Kalau aku juga sayang dia. Bukankah dia pernah berjanji takkan pernah meninggalkanku?

‘Zi, kamu nggak akan ninggalin aku kan?’

‘Iya aku janji. Tapi dengan satu syarat.’

‘Yah kok pakai syarat segala sih? Emangnya syarat apaan?’

‘Kamu juga harus janji. Kamu nggak akan benci aku kalau aku bilang aku sayang kamu lebih dari sekedar sahabat.’

‘Apa maksud kamu, Zi?’

‘Aku tahu kamu masih belum bisa nglupain Dewa. Tapi jangan marah ya karena aku juga cinta kamu.’

Tapi kenapa dia justru mengingkari janjinya dengan cara yang sangat menyakitkan. Jauh lebih menyakitkan dari yang dulu dilakukan Dewa. Kenapa harus sekejam ini aku kehilangan dia? Aku tak pernah membalas cintanya dan kenapa aku tak diberi kesempatan untuk itu? Kenapa semuanya harus terlambat seperti ini?

Aku jatuh berlutut dan semakin menangis. Kepalaku pusing sekali dan aku luar biasa sesak. Bagaimana bisa aku melanjutkan hidupku tanpa Arzi? Tak ada lagi yang akan memberiku tawa. Tak ada lagi yang menghapus air mataku dalam sedihku. Benang cintaku telah terputus sebelum aku sempat merajutnya. Aku tidak tahu berapa lama aku meratap dan tak henti-hentinya aku menyebut nama Arzi hingga aku tak sadarkan diri…

Karya Sri Sugiarti

atty_131186@yahoo.com

Selasa, 03 Februari 2009

Langganan:

Posting Komentar (Atom)

.jpg)

.jpg)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar