PERAN DAN FUNGSI BIDAN

A. PERAN BIDAN

Dalam melaksanakan profesinya bidan memiliki peran sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti.

Peran Sebagai Pelaksana

Sebagai pelaksana, bidan memiliki tiga kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan.

Tugas mandiri

Tugas-tugas mandiri bidan, yaitu:

Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, mencakup ;

a. Mengkaji status kesehatan untuk memenuhi kebutuhan asuhan klien.

b. Menentukan diagnosis.

c. Menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapi.

d. Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

e. Mengevaluasi tindakan yang telah diberikan.

f. Membuat rencana tindak lanjut kegiatan/tindakan.

g. Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan/tindakan.

Memberi pelayanan dasar pranikah pada anak remaja dan wanita dengan melibatkan mereka sebagai klien, mencakup:

a. Mengkaji status kesehatan dan kebutuhan anak remaja dan wanita dalam masa pranikah.

b. Menentukan diagnosis dan kebutuhan pelayanan dasar.

c. Menyusun rencana tindakan/layanan sebagai prioritas mendasar bersama klien.

d. Melaksanakan tindakan/layanan sesuai dengan rencana.

e. Mengevaluasi hasil tindakan/layanan yang telah diberikan bersama klien.

f. Membuat rencana tindak lanjut tindakan/layanan bersama klien.

g. Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan.

Memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal, mencakup:

a. Mengkaji status kesehatan klien yang dalam keadaan hamil.

b. Menentukan diagnosis kebidanan dan kebutuhan kesehatan klien.

c. Menyusun rencana asuhan kebidanan bersama klien sesuai dengan prioritas masalah.

d. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

e. Mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan bersama klien.

f. Membuat rencana tindak lanjut asuhan yang telah diberikan bersama klien.

g. Membuat rencana tindak lanjut asuhan kebidanan bersama klien.

h. Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan yang telah diberikan.

Memberi asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien/keluarga, mencakup:

a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada klien dalam masa persalinan.

b. Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan dalam masa persalinan.

c. Menyusun rencana asuhan kebidanan bersama klien sesuai dengan prioritas masalah.

d. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

e. Mengevaluasi asuhan yang telah diberikan bersama klien.

f. Membuat rencana tindakan pada ibu selama masa persalinan sesuai dengan prioritas.

g. Membuat asuhan kebidanan.

Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, mencakup ;

a. Mengkaji status kesehatan bayi baru lahir dengan melibatkan keluarga

b. Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir

c. Menyusun rencana asuhan kebidanan sesuai prioritas.

d. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

e. Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan.

f. Membuat rencana tindak lanjut.

g. Membuat rencana pencatatan dan pelaporan asuhan yang telah diberikan.

Memberi asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatan klien/keluarga, mendakup ;

a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas

b. Menentukan diagnosis dan kebutuhan asuhan kebidanan pada masa nifas.

c. Menyusun rencana asuhan kebidanan berdasarkan prioritas masalah.

d. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana.

e. Mengevaluasi bersama klien asuhan kebidanan yang telah diberikan.

f. Membuat rencana tindak lanjut asuhan kebidanan bersama klien.

Memberi asuhan kebidanan pada wanita usia subur membutuhkan pelayanan keluarga berencana, mencakup ;

a. Mengkaji kebutuhan pelayanan keluarga berencana pada pus (pasangan usia subur)

b. Menentukan diagnosis dan kebutuhan pelayanan.

c. Menyusun rencana pelayanan KB sesuai prioritas masalah bersama klien.

d. Melaksanakan asuhan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

e. Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan.

f. Membuat rencana tindak lanjut pelayanan bersama klien.

g. Membuat pencatatan dan laporan.

Memberi asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium seta menopouse, mencakup ;

a. Mengkaji status kesehatan dan kebutuhan asuhan klien.

b. Menentukan diagnosis, prognosis, prioritas, dan kebutuhan asuhan.

c. Menyusun rencana asuhan sesuai prioritas masalah bersama kien.

d. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana.

e. Mengevaluasi bersama klien hasil asuhan kebidanan yang telah diberikan.

f. Membuat rencana tindak lanjut bersama klien.

g. Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan.

Memberi asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga, mencakup

a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan sesuai dengan tumbuh kembang bayi/balita.

b. Menentukan diagnosis dan prioritas masalah

c. Menyusun rencana asuhan sesuai dengan rencana.

d. Melaksanakan asuhan sesuai dengan prioritas masalah

e. Mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan.

f. Membuat rencana tindak lanjut.

g. Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan

Tugas Kolaborasi

Tugas-tugas kolaborasi (kerja sama) bidan, yaitu ;

1. Menerapkan manajmen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga, mencakup ;

a. Mengkaji masalah yang berkaitan dengan komplikasi dan kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi.

b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi.

c. Merencanakan tindakan sesuai dengan prioritas kegawatdaruratan dan hasil kolaborasi serta bekerjasama dengan klien.

d. Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana dan dengan melibatkan klien.

e. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah diberikan.

f. Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien.

g. Membuat pencatatan dan pelaporan.

2. Memberi asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi, mencakup:

a. Mengkaji kebutuhan asuhan pada kasus risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi.

b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas sesuai dengan faktor risiko serta keadaan kegawatdaruratan pada kasus risiko tinggi.

c. Menyusun rencana asuhan dan tindakan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.

d. Melaksanakan asuhan kebidanan pada kasus ibu hamil dengan risiko tinggi dan memberi pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.

e. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama.

f. Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien.

g. Membuat pencatatan dan pelaporan.

3. Memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi serta keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga, mencakup:

a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi.

b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas sesuai dengan faktor risiko dan keadaan kegawatdaruratan

c. Menyusun rencana asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.

d. Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi dan memberi pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.

e. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama pada ibu hamil dengan risiko tinggi.

f. Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien.

g. Membuat pencatatan dan pelaporan.

4. Memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga, mencakup:

a. Mengkaji kebutuhan asuhan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi.

b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas sesuai dengan faktor risiko serta keadaan kegawatdaruratan.

c. Menyusun rencana asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.

d. Melaksanakan asuhan kebidanan dengan risiko tinggi dan memberi pertolongan pertama sesuai dengan rencana.

e. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama.

f. Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien.

g. Membuat pencatatan dan pelaporan.

5. Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga, mencakup:

a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi.

b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas sesuai dengan faktor risiko serta keadaan kegawatdaruratan.

c. Menyusun rencana asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan memerlukan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.

d. Melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.

e. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama.

f. Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien.

g. Membuat pencatatan dan pelaporan.

6. Memberi asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi serta pertolongan pertama dalam keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga, mencakup:

a. Mengkaji kebutuhan asuhan pada balita dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi.

b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas sesuai dengan faktor risiko sena keadaan kegawatdaruratan.

c. Menyusun rencana asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi dan memerlukan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.

d. Melaksanakan asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.

e. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama.

f. Menyusun rencana tindak lanjut bersama klien.

g. Membuat pencatatan dan pelaporan.

Tugas ketergantungan

Tugas-tugas ketergantungan (merujuk) bidan, yaitu:

1. Menerapkan manajamen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga, mencakup:

a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan yang memerlukan tindakan di luar lingkup kewenangan bidan dan memerlukan rujukan.

b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas serta sumber-sumber dan fasilitas untuk kebutuhan intervensi lebih lanjut bersama klien/keluarga.

c. Merujuk klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut kepada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang dengan dokumentasi yang lengkap.

d. Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi.

2. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan dengan risiko tinggi serta kegawatdaruratan, mencakup:

a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan.

b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas.

c. Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.

d. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan.

e. Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang.

f. Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi.

3. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi serta rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga, mencakup:

a. Mengkaji adanya penyulit dan kondisi kegawatdaruratan pada ibu dalam persalinan yang memerlukan konsultasi dan rujukan.

b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan priorotas.

c. Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.

d. Merujuk klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang.

e. Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi.

4. Memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas yang disertai penyulit tertentu dan kegawatdaruratan dengan melibatkan klien dan keluarga, mencakup:

a. Mengkaji adanya penyulit dan kondisi kegawatdaruratan pada ibu dalam masa nifas yang memerlukan konsultasi serta rujukan.

b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas.

c. Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.

d. Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang.

e. Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi.

5. Memberi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawatdaruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan keluarga, mencakup:

a. Mengkaji adanya penyulit dan kondisi kegawatdaruratan pada bayi baru lahir yang memerlukan konsultasi serta rujukan.

b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas.

c. Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.

d. Merujuk klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang.

e. Membuat pencatatan dan pelaporan serta dokumentasi.

6. Memberi asuhan kebidanan kepada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawatdaruratan yang memerlukan konsultasi serta rujukan dengan melibatkan klien/keluarga, mencakup:

a. Mengkaji adanya penyulit dan kegawatdaruratan pada balita yang memerlukan konsultasi serta rujukan.

b. Menentukan diagnosis, prognosis, dan prioritas.

c. Memberi pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.

d. Merujuk klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut pada petugas/institusi pelayanan kesehatan yang berwenang.

e. Membuat pencatatan dan pelaporan serta dokumentasi.

Peran Sebagai Pengelola

Sebagai pengelola bidan memiliki 2 tugas, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim.

Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan

Bidan bertugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat/klien, mencakup:

Mengkaji kebutuhan terutama yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan serta mengembangkan program pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat.

Menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil pengkajian bersama masyarakat.

Mengelola kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana (KB) sesuai dengan rencana.

Mengoordinir, mengawasi, dan membimbing kader, dukun, atau petugas kesehatan lain dalam melaksanakan program/kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta KB.

Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta KB, termasuk pemanfaatan sumber-sumber yang ada pada program dan sektor terkait.

Menggerakkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat serta memelihara kesehatannya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada.

Mempertahankan, meningkatkan mutu dan keamanan praktik profesional melalui pendidikan, pelatihan, magang serta kegiatan-kegiatan dalam kelompok profesi.

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berpartisipasi dalam tim

Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya, mencakup:

Bekerja sama dengan puskesmas, institusi lain sebagai anggota tim dalam memberi asuhan kepada klien dalam bentuk konsultasi rujukan dan tindak lanjut.

Membina hubungan baik dengan dukun bayi dan kader kesehatan atau petugas lapangan keluarga berencaca (PLKB) dan masyarakat.

Melaksanakan pelatihan serta membimbing dukun bayi, kader dan petugas kesehatan lain.

Memberi asuhan kepada klien rujukan dari dukun bayi.

Membina kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, yang berkaitan dengan kesehatan.

Peran Sebagai Pendidik

Sebagai pendidik bidan memiliki 2 tugas yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader.

Memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien

Bidan memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien (individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat) tentang penanggu-langan masalah kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, mencakup:

Mengkaji kebutuhan pendidikan dan penyuluhan kesehatan, khususnya dalam bidang kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana bersama klien.

Menyusun rencana penyuluhan kesehatan sesuai dengan kebutuhan yang telah dikaji, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang bersama klien.

Menyiapkan alat serta materi pendidikan dan penyuluhan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Melaksanakan program/rencana pendidikan dan penyuluhan kesehatan sesuai dengan rencana jangka pendek serta jangka panjang dengan melibatkan unsur-unsur terkait, termasuk klien.

Mengevaluasi hasil pendidikan/penyuluhan kesehatan bersama klien dan menggunakannya untuk memperbaiki serta meningkatkan program di masa yang akan datang.

Mendokumentasikan semua kegiatan dan hasil pendidikan/ penyuluhan kesehatan secara lengkap serta sistematis.

Melatih dan membimbing kader

Bidan melatih dan membimbing kader, peserta didik kebidanan dan keperawatan, serta membina dukun di wilayah atau tempat kerjanya, mencakup:

Mengkaji kebutuhan pelatihan dan bimbingan bagi kader, dukun bayi, serta peserta didik.

Menyusun rencana pelatihan dan bimbingan sesuai dengan hasil pengkajian.

Menyiapkan alat bantu mengajar (audio visual aids, AVA) dan bahan untuk keperluan pelatihan dan bimbingan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Melaksanakan pelatihan untuk dukun bayi dan kader sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan melibatkan unsur-unsur terkait.

Membimbing peserta didik kebidanan dan keperawatan dalam lingkup kerjanya.

Menilai hasil pelatihan dan bimbingan yang telah diberikan.

Menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan program bimbingan.

Mendokumentasikan semua kegiatan termasuk hasil evaluasi pelatihan serta bimbingan secara sistematis dan lengkap.

Peran Sebagai Peneliti/lnvestigator

Bidan melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun berkelompok, mencakup:

Mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan.

Menyusun rencana kerja pelatihan.

Melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana.

Mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi.

Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut.

Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan.

B. FUNGSI BIDAN

Berdasarkan peran bidan seperti yang dikemukakan di atas, maka fungsi bidan adalah sebagai berikut.

Fungsi Pelaksana

Fungsi bidan sebagai pelaksana mencakup:

Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat (khususnya kaum remaja) pada masa praperkawinan.

Melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, kehamilan dengan kasus patologis tertentu, dan kehamilan dengan risiko tinggi.

Menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu.

Merawat bayi segera setelah lahir normal dan bayi dengan risiko tinggi.

Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas.

Memelihara kesehatan ibu dalam masa menyusui.

Melakukan pelayanan kesehatan pada anak balita dan prasekolah.

Memberi pelayanan keluarga berencana sesuai dengan wewenangnya.

Memberi bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk kasus gangguan sistem reproduksi, termasuk wanita pada masa klimakterium internal dan menopause sesuai dengan wewenangnya.

Fungsi Pengelola

Fungsi bidan sebagai pengelola mencakup:

Mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat.

Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya.

Memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan.

Melakukan kerja sama serta komunikasi inter- dan antarsektor yang terkait dengan pelayanan kebidanan.

Memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan.

Fungsi Pendidik

Fungsi bidan sebagai pendidik mencakup:

Memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta keluarga berencana.

Membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan bidang tanggung jawab bidan.

Memberi bimbingan kepada para peserta didik bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat.

Mendidik peserta didik bidan atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.

Fungsi Peneliti

Fungsi bidan sebagai peneliti mencakup:

Melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan.

Melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana.

C. TANGGUNG JAWAB BIDAN

Sebagai tenaga profesional, bidan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya.

1. Tanggung Jawab Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan. Pengaturan tenaga kesehatan ditetapkan di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Tugas dan kewenangan bidan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik bidan diatur di dalam peraturan atau keputusan menteri kesehatan.

Kegiatan praktik bidan dikontrak oleh peraturan tersebut. Bidan harus dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanggung Jawab Terhadap Pengembangan Kompetensi

Setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu, bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, seminar, serta pertemuan ilmiah lainnya.

3. Tanggung Jawab Terhadap Penyimpanan Catatan Kebidanan

Setiap bidan diharuskan mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk catatan tertulis. Catatan bidan mengenai pasien yang dilayaninya dapat dipertanggungjawabkan bila terjadi gugatan. Catatan yang dilakukan bidan dapat digunakan sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada atasannya. Di Indonesia belum ada ketentuan lamanya menyimpan catatan bidan. Di Inggris bidan harus menyimpan catatan kegiatannya selama 25 tahun.

4. Tanggung Jawab Terhadap Keluarga yang Dilayani

Bidan memiliki kewajiban memberi asuhan kepada ibu dan anak yang meminta pertolongan kepadanya. Ibu dan anak merupakan bagian dari keluarga. Oleh karena itu, kegiatan bidan sangat erat kaitannya dengan keluarga. Tanggung jawab bidan tidak hanya pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menyangkut kesehatan keluarga. Bidan harus dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan keluarga serta memberi pela-yanan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Pelayanan terhadap kesehatan keluarga merupakan kondisi yang diperlukan ibu yang membutuhkan keselamatan, kepuasan, dan kebahagiaan selama masa hamil atau melahirkan. Oleh karena itu, bidan harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan, sikap, dan perilakunya dalam memberi pelayanan kesehatan keluarga yang membutuhkan.

5. Tanggung Jawab Terhadap Profesi

Bidan harus menerima tanggung jawab keprofesian yang dimilikiny Oleh karena itu, ia harus mematuhi dan berperan aktif dalam melaksanal kan asuhan kebidanan sesuai dengan kewenangan dan standar keprofesian.

Bidan harus ikut serta dalam kegiatan organisasi bidan dan badan smi kebidanan. Untuk mengembangkan kemampuan keprofesiannya, bidan harus mencari informasi tentang perkembangan kebidanan melalui media kebidanan, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya. Semua bidan harus menjadi anggota organisasi bidan. Bidan memiliki hak mengajukan suara dan pendapat tentang profesinya.

6. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Bidan adalah anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, bidan turut bertanggung jawab dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat (mis., lingkungan yang tidak sehat, penyakit menular, masalah gizi terutama yang menyangkut kesehatan ibu dan anak). Baik secara mandiri maupun bersama tenaga kesehatan lain, bidan berkewajiban memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Bidan harus memelihara kepercayaan masyarakat. Imbalan yang diterima dari masyarakat sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada bidan. Tanggung jawab terhadap masyarakat merupakan cakupan dan bagian tanggung jawabnya kepada Tuhan.

D. TUGAS BIDAN

Berdasarkan penjelasan mengenai asuhan/pelayanan kebidanan di atas, tugas seorang bidan adalah sebagai berikut.

Memberi bimbingan, asuhan, dan nasihat kepada remaja (sebagai calon ibu), ibu hamil termasuk ibu hamil dengan risiko tinggi, ibu melahirkan, ibu nifas, ibu menyusui, serta ibu dalam masa klimaktenum dan menopause.

Menolong ibu yang melahirkan dan memberi asuhan pada bayi dan anak-anak prasekolah.

Memberi pelayanan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, sehat, dan sejahtera.

Melakukan tindakan pencegahan dan deteksi terhadap kondisi ibu dan anak balita yang mengalami gangguan kesehatan, serta memberi bantuan pengobatan sebagai pertolongan pertama sebelum tindakan medis lebih lanjutan dilakukan.

Melakukan penyuluhan kesehatan khususnya mengenai kehamilan, praperkawinan, penyakit kandungan yang terkait dengan kehamilan dan keluarga berencana, kesehatan balita, gizi, dan kesehatan lingkungan keluarga.

Membimbing dan melatih calon bidan, dukun bayi, serta kader kesehatan dalam lingkup pelayanan kebidanan.

Mengkaji kegiatan pelayanan asuhan kebidanan yang dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan.

Memotivasi dan menggerakkan masyarakat terutama kaum wanita dalam rangka mewujudkan kesehatan serta kesejahteraan keluarga.

E. KOMPETENSI BIDAN

Seorang bidan harus memiliki kompetensi bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam melaksanakan praktik kebidanan secara aman dan bertanggung jawab dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Kompetensi bidan tidak terlepas dari kewenangan bidan yang telah diatur dalam peraturan Kepmenkes RI No. 900/Menkes/SK/II/2002, yang merupakan landasan hukum dari pelaksanaan praktik kebidanan. Ada 9 kompetensi yang harus dikuasai seorang bidan (setiap kompetensi terdiri atas kompetensi inti dan kompetensi tambahan), yaitu:

Pengetahuan umum, keterampilan dan perilaku yang berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan profesi kesehatan.

Kompetensi ke-1: Bidan memiliki persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya untuk wanita, bayi baru lahir, serta keluarganya.

a) Pengetahuan dan keterampilan dasar

· Kebudayaan dasar masyarakat Indonesia.

· Manfaat dan kerugian praktik kesehatan tradisional dan modern.

· Sarana tanda bahaya serta transportasi kegawatdaruratan bagi anggota masyarakat yang sakit dan membutuhkan asuhan tambahan.

· Penyebab langsung maupun tidak langsung kematian dan kesakitan ibu dan bayi di masyarakat.

· Advokasi dan strategi pemberdayaan wanita dalam mempromosikan hak-haknya yang diperlukan untuk mencapai kesehatan yang optimal (kesetaraan dalam memeroleh pelayanan kebidanan).

· Keuntungan dan risiko dari tatanan tempat bersalin yang tersedia.

· Advokasi bagi wanita agar bersalin dengan aman.

· Masyarakat-keadaan kesehatan lingkungan, termasuk penyediaan air, perumahan, risiko lingkungan, makanan, dan ancaman umum bagi kesehatan.

· Standar profesi dan praktik kebidanan.

b) Pengetahuan dan keterampilan tambahan

· Epidemiologi, sanitasi, diagnosis masyarakat dan vital statistik.

· Infrastruktur kesehatan setempat dan nasional serta cara mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk asuhan kebidanan.

· Primary Health Care (PHC) berbasis masyarakat dengan menggunakan promosi kesehatan serta strategi pencegahan penyakit.

· Program imunisasi nasional dan akses untuk pelayanan imunisasi.

c) Perilaku profesional bidan

· Berpegang teguh pada filosofi, etika profesi, dan aspek legal.

· Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dibuatnya.

· Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir.

· Menggunakan kewaspadaan universal untuk pencegahan penyakit menular dan strategi pengendalian infeksi.

· Melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan.

· Menghargai budaya setempat terkait dengan praktik kese-hatan, kehamilan, kelahiran, periode pascapersalinan, bayi baru lahir, dan anak.

· Menggunakan model kemitraan dalam berkerjasama dengan kaum wanita/ibu agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan (informed choice) tentang semua aspek asuhan, meminta persetujuan secara tertulis supaya mereka bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri.

· Menggunakan keterampilan mendengar dan memfasilitasi.

· Bekerjasama dengan petugas kesehatan lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan keluarga.

· Advokasi terhadap pilihan ibu dalan tatanan pelayanan.

Contoh:

Suatu kelompok masyarakat memiliki kepercayaan bahwa ibu hamil tidak boleh makan ikan atau makanan laut karena takut bayinya akan berbau amis.

Apabila dilihat dari segi kesehatan, kondisi ini tidak menunjang ikan dan makanan laut justru sangat disarankan bagi ibu hamil karena mengandung protein yang tinggi. Bidan melakukan pendekatan secara personal, baik kepada ibu hamil maupun tokoh masyarakat untuk kemudian memberikan pengetahuan mengenai makanan sehat yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan bayinya, sehinga masyarakat mau melakukan gaya hidup yang menunjang kesehatan.

Pra-konsepsi, keluarga berencana, dan ginekologi.

Kompetensi ke-2: Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya, dan pelayanan menyeluruh di masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan, dan kesiapan menjadi orang tua.

a) Pengetahuan dasar

· Pertumbuhan dan perkembangan seksualitas dan aktivitas seksual.

· Anatomi dan fisiologi pria dan wanita yang berhubungan dengan konsepsi dan reproduksi.

· Norma dan praktik budaya dalam kehidupan seksualitas dan kemampuan bereproduksi.

· Komponen riwayat kesehatan, riwayat keluarga, dan riwayat genetik yang relevan.

· Pemeriksaan fisk dan labortorium untuk mengevaluasi potensi kehamilan yang sehat.

· Berbagai model alamiah untuk menjarangkan kehamilan dan metode lain yang bersifat tradisional yang lazim digunakan.

· Jenis, indikasi, cara pemberian, cara pencabutan, dan efek samping berbagai kontrasepsi yang digunakan antara lain pil, suntikan, AKDR, AKBK, kondom, tablet vagina, dan tisu vagina.

· Metode konseling bagi wanita dalam memilih suatu metode kontrasepsi.

· Penyuluhan kesehatan mengenai PMS, HIV/AIDS, dan kelangsungan hidup anak.

· Tanda dan gejala infeksi saluran kemih dan penyakit menular seksual yang lazim terjadi.

b) Pengetahuan tambahan

· Faktor-faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan.

· Indikator penyakit akut dan kronis yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan proses rujukan untuk pemeriksaan/pengobatan lebih lanjut.

· Indikator dan metode konseling/rujukan untuk gangguan hubungan interpersonal, termasuk kekerasan dan pelecehan dalam keluarga (seks, fisik dan emosi).

c) Keterampilan dasar

· Mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan yang lengkap.

· Melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus sesuai dengan kondisi wanita.

· Menetapkan dan atau melaksanakan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan laboratorium seperti hematokrit dan analisis urine.

· Melaksanakan pendidikan kesehatan dan keterampilan konseling dasar dengan tepat.

· Memberikan pelayanan KB yang tersedia sesuai kewenangan dan budaya masyarakat.

· Melakukan pemeriksaan berskala akseptor KB dan melakukan intervensi sesuai kebutuhan.

· Mendokumentasikan berbagai temuan dan intervensi yang dilakukan.

· Melakukan pemasangan AKDR.

· Melakukan pencabutan AKDR dengan letak normal,

d) Keterampilan tambahan

· Melakukan pemasangan AKBK

· Melakukan pencabutan AKBK dengan letak normal.

Contoh:

Pada saat kehamilan dimulai, bidan sudah mulai melakukan komunikasi dan konseling dengan pasangan calon orang tua mengenai pilihan alat kontrasepsi yang bisa mereka gunakan nanti. Dengan memberikan penjelasan lebih dini, pasangan tersebut diharapkan akan mampu membuat pilihan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan mereka.

Asuhan konseling selama kehamilan.

Kompetensi ke-3: Bidan memberi asuhan antenatal yang bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi: deteksi dini, pengobatan, atau rujukan untuk komplikasi tertentu.

a) Pengetahuan dasar

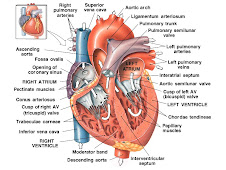

· Anatomi dan fisiologi tubuh manusia.

· Siklus menstruasi dan proses konsepsi.

· Tumbuh kembang janin dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

· Tanda dan gejala kehamilan.

· Mendiagnosis kehamilan.

· Perkembangan normal kehamilan.

· Komponen riwayat kesehatan.

· Komponen pemeriksaan fisik yang terfbkus selama antenatal.

· Menentukan umur kehamilan dari riwayat menstruasi, pembesaran dan/atau tinggi fundus uteri.

· Mengenai tanda dan gejala anemia ringan dan berat, hiperemesis gravidarum, kehamilan ektopik, abortus iminen, molahidatidosa dan komplikasinya, serta kehamilan ganda, kelainan letak sungsang, serta preeklampsia.

· Nilai normal pemeriksan laboratorium seperti hemoglobin dalam darah, tes gula, protein, aseton, dan bakteri dalam urine.

· Perkembangan normal kehamilan: perubahan bentuk fisik, ketidaknyamanan yang lazim, pertumbuhan fundus uteri yang diharapkan.

· Perubahan psikologis yang normal dalam kehamilan dan dampak kehamilan terhadap keluarga.

· Penyuluhan dalam kehamilan: perubahan fisik, perawatan buah dada, ketidaknyamanan, kebersihan, seksualitas, nutrisi, pekerjaan, dan aktivitas (senam hamil).

· Kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil dan janin.

· Penatalaksanaan imunisasi pada ibu hamil. Pertumbuhan dan perkembangan janin.

· Persiapan persalinan, kelahiran dan menjadi orang tua.

· Persiapan keadaan dan rumah/keluarga untuk menyambut kelahiran bayi.

· Tanda-tanda dimulainya persalinan.

· Promosi dan dukungan pada ibu menyusui.

· Teknik relaksasi dan strategi meringankan nyeri pada persiapan persalinan dan kelahiran.

· Mendokumentasikan temuan dan asuhan yang diberikan.

· Mengurangi ketidaknyamanan selama masa kehamilan.

· Penggunaan obat-obat tradisional ramuan yang aman untuk mengurangi ketidaknyamanan selama kehamilan.

· Akibat yang ditimbulkan dari merokok, penggunaan alkohol, dan obat terlarang bagi ibu hamil dan janin.

· Akibat yang ditimbulkan/ditularkan oleh binatang tertentu terhadap kehamilan, misalnya toksoplasmosis.

· Tanda dan gejala dari komplikasi kehamilan yang mengancam jiwa, seperti preeklampsia, perdarahan pervaginam, kelahiran prematur, anemia berat.

· Kesejahteraan janin termasuk denyut jantung janin (DJJ) dan pola aktivitas janin.

· Resusitasi kardiopulmonar.

b) Pengetahuan tambahan

· Tanda, gejala, dan indikasi rujukan pada komplikasi tertentu dalam kehamilan seperti asma, infeksi HIV, penyakit menular seksual (PMS), diabetes, kelainan jantung, postmatur/serotinus.

· Akibat yang ditimbulkan oleh penyakit akut dan kronis seperti yang disebutkan di atas bagi kehamilan dan janin.

c) Keterampilan dasar

· Mengumpulkan data riwayat kesehatan dan kehamilan serta menganalisisnya pada setiap kunjungan/pemeriksaan ibu hamil.

· Melaksanakan pemeriksaan fisik umum secara sistematis dan lengkap.

· Melakukan pemeriksaan abdomen secara lengkap termasuk pengukuran tinggi fundus uteri/posisi/presentasi dan penurunan janin.

· Melakukan penilaian pelvis, termasuk ukuran dan struktur tulang panggul.

· Menilai keadaan janin selama kehamilan termasuk detak jantung janin dengan menggunakan fetoskop (Pinard) dan gerakan janin dengan palpasi uterus.

· Menghitung usia kehamilan dan menentukan perkiraan persalinan.

· Mengkaji status nutrisi ibu hamil dan hubungannya dengan pertumbuhan janin.

· Mengkaji kenaikan berat badan ibu dan hubungannya dengan komplikasi kehamilan.

· Memberikan penyuluhan pada klien/keluarga mengenai tanda-tanda bahaya serta cara menghubungi bidan.

· Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan anemia ringan, hiperemesis gravidarum tingkat I, abortus iminen dan preeklampsia ringan.

· Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara mengurangi ketidaknyamanan yang lazim terjadi dalam kehamilan

· Memberikan imunisasi pada ibu hamil.

· Mengindentifikasi penyimpangan kehamilan normal dan melakukan penanganan yang tepat termasuk merujuk ke fasilitas pelayanan yang tepat dari:

- Kekurangan gizi

- Pertumbuhan janin yang tidak adekuat: small gestation age (SGA) dan large gestation age (LGA).

- Preeklampsia berat dan hipertensi.

- Perdarahan per vaginam.

- Kehamilan ganda cukup bulan.

- Kelainan letak pada janin kehamilan cukup bulan.

- Kematian janin.

- Adanya edema yang signifikan, sakit kepala yang hebat, gangguan pandangan, nyeri epigastrium yang disebabkan tekanan darah tinggi.

- Ketuban pecah sebelum waktu.

- Dugaan polihidramnion.

- Diabetes melitus.

- Kelainan kongenital pada janin.

- Hasil laboratorium yang tidak normal.

- Dugaan polihidramnion, kelainan janin.

- Infeksi pada ibu hamil seperti: PMS, vaginitis, infeksi saluran perkemihan dan saluran napas.

· Memberikan bimbingan dan persiapan untuk persalinan, kelahiran, dan menjadi orang tua.

· Memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai prilaku kesehatan selama hamil, seperti nutrisi, latihan fisik (senam), keamanan, dan penghentian merokok

· Penggunaan secara aman jamu/obat-obatan tradisional yang tersedia.

d) Keterampilan tambahan

· Menggunakan Doppler untuk memantau DJJ.

· Memberikan pengobatan dan/atau upaya kolaborasi untuk kasus penyimpangan dari keadaan normal dengan menggunakan standar lokal dan sumber daya yang tersedia.

· Melaksanakan kemampuan asuhan pascakeguguran.

Contoh:

Bidan memberikan konseling mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan pada ibu dan keluarga agar mereka dapat mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan lebih dini dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya

Asuhan selama persalinan dan pelahiran.

Kompetensi ke-4: Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin suatu persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan bayinya yang baru lahir.

a) Pengetahuan dasar

· Fisiologi persalinan.

· Anatomi tengkorak janin, diameter yang penting dan penunjuk.

· Aspek psikologis dan kultur pada persalinan dan kelahiran.

· Indikator tanda-tanda dimulainya persalinan.

· Kemajuan persalinan normal dan penggunaan partograf atau alat serupa.

· Penilaian kesejahteraan janin dalam masa persalinan.

· Penilaian kesejahteraan ibu dalam masa persalinan.

· Proses penurunan janin melalui pelvis selama persalinan dan kelahiran.

· Pengelolaan dan penatalaksanaan persalinan pada kehamilan normal dan ganda.

· Pemberian kenyamanan selama persalinan, seperti: kehadiran keluarga/pendamping, pengaturan posisi, hidrasi, dukungan moril, pengurangan nyeri tanpa obat.

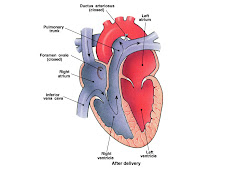

· Trasnsisi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus.

· Pemenuhan kebutuhan fisik bayi baru lahir yang melip pernapasan, kehangatan, dan pemberian ASI/ pengganti susu ibu (PASI).

· Pentingnya pemenuhan kebutuhan emosional bayi baru lahir, antara lain kontak kulit langsung, kontak mata antara bayi dan ibunya, jika memungkinkan.

· Mendukung dan meningkatkan pemberian ASI ekslusif.

· Manajemen fisiologi, Kala III.

· Memberikan suntikan intramuskular, meliputi uterotonik, antibiotik, dan sedatif.

· Indikasi tindakan kedaruratan kebidanan seperti: distosia bahu, asfiksia neonatal, retensio plasenta, perdarahan karena atonia uteri, dan mengatasi renjatan.

· Indikasi tindakan operatif pada persalinan, misalnya gawat janin.

· Indikator komplikasi persalinan: perdarahan, partus macet, kelainan presentasi, eklampsia, kelelahan ibu, gawat janin, infeksi, ketuban pecah dini tanpa infeksi, distosia karena inersia uteri primer, postterm dan preterm, serta tali pusat menumbung.

· Prinsip manajemen Kala HI, secara fisiologis.

· Prinsip manajemen aktif Kala III.

b) Pengetahuan tambahan

· Penatalaksanaan persalinan dengan malpresentasi.

· Pemberian suntikan lokal.

· Akselerasi dan induksi persalinan.

c) Keterampilan dasar

· Mengumpulkan data yang terfokus pada riwayat kebidanan dan tanda-tanda vital ibu pada persalinan sekarang.

· Melaksanankan pemeriksaan fisik yang terfokus.

· Melakukan pemeriksaan abdomen secara lengkap untuk mengkaji posisi dan penurunan janin.

· Mencatat waktu dan mengkaji kontraksi uterus (lama, kekuatan, dan frekuensi).

· Melakukan pemeriksaan panggul (pemeriksaan dalam) secara lengkap dan akurat meliputi pembukaan, penurunan, bagian terendah, presentasi, posisi keadaan ketuban, dan proposi panggul dengan bayi.

· Melakukan pemantauan kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf.

· Memberikan dukungan psikologis bagi wanita dan keluarganya.

· Memberikan cairan, nutrisi dan kenyamanan yang adekuat selama persalinan.

· Mengindentifikasi secara dini kemngkinan pola persalinan abnormal dan kegawatdaruratan dengan intervensi yang sesuai dan/atau melakukan rujukan dengan tepat waktu.

· Melakukan amniotomi pada pembukaan cerviks lebih dari 4 cm sesuai dengan indikasi.

· Menolong kelahiran bayi dengan lilitan tali pusat.

· Melakukan episiotomi dan penjahitan, jika diperlukan.

· Melaksanakan manajemen fisiologis Kala III.

· Melaksanakan manajemen aktif Kala III.

· Memberikan suntikan intramuskular, meliputi uterotonik, antibiotik, dan sedatif.

· Memasang infus, mengambil darah untuk pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit.

· Menahan uterus untuk mencegah terjadinya inversi uteri dalam Kala III.

· Memeriksa kelengkapan plasenta dan selaputnya.

· Memperkirakan jumlah darah yang keluar pada persalinan dengan benar.

· Memeriksa robekan vagina, serviks dan perineum.

· Menjahit robekan vagina dan perineum tingkat II.

· Memberikan pertolongan pesalinan abnormal: letak sungsang, partus macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini tanpa infeksi, postterm dan preterm.

· Melakukan pengeluaran plasenta secara manual.

· Mengelola perdarahan postpartum.

· Memindahkan ibu untuk tindakan tambahan/kegawatdaruratan dengan tepat waktu sesuai indikasi.

· Memberikan lingkungan yang aman dengan meningkatkan hubungan/tali kasih ibu dan bayi baru lahir.

· Memfasilitasi ibu untuk menyusui sesegera mungkin dan mendukung ASI eksklusif.

· Mendokumentasikan temuan-temuan yang penting dan intervesi yang dilakukan.

d) Keterampilan tambahan

· Menolong kelahiran presentasi muka dengan penempatan dan gerak tangan yang tepat.

· Memberikan suntikan anestesi lokal jika diperlukan.

· Melakukan ekstraksi forsep rendah dan vakum jika diperlukan sesuai dengan kewenangan.

· Mengidnetifikasi dan mengelola malpresentasi, distosia bahu, gawat janin, dan kematian janin dalam kandungan (intra-uterine fetal death, IUFD) dengan tepat.

· Mengindetifikasi dan mengelola tali pusat menumbung.

· Mengindetifikasi dan menjahit robekan serviks.

· Membuat resep dan atau memberikan obat-obatan untuk mengurangi nyeri jika diperlukan dan sesuai kewenangan.

· Memberikan oksitosin dengan tepat untuk indikasi dan akselerasi persalinan dan penanganan perdarahan postpartum.

Contoh:

Dalam masa kehamilan, bidan beserta ibu (dan keluarganya) membuat rencana persalinan (birthflan), sehingga semua kebutuhan proses persalinan nanti dapat diidentifikasi secara dini. Bidan juga memberikan kenyaman fisik dan mental bagi ibu dan keluarganya. Rencana persalinan mencakup tempat persalinan, penolong persalinan, pendamping persalinan, prosedur bila terjadi kegawatdaruratan.

Asuhan pada ibu nifas dan menyusui.

Kompetensi ke-5: Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi pada ibu nifas dan menyusui dan tanggap terhadap budaya setempat.

a) Pengetahuan dasar

· Fisiologi nifas.

· Proses involusi dan penyembuhan sesudah persalinan/abortus.

· Proses laktasi/menyusui dan teknik menyusui yang benar serta penyimpangan yang lazim terjadi, termasuk pembengkakan payudara, abses, mastitis, puting susu lecet, puting susu masuk.

· Nutrisi ibu nifas, kebutuhan istirahat, aktivitas dan kebutuhan fisiologis-lainnya seperti pengosongan kandung kemih.

· Kebutuhan nutrisi bayi baru lahir.

· Adaptasi psikologis ibu sesudah bersalin dan abortus.

· Bonding and attachement orang tua dan bayi baru lahir untukmenciptakan hubungan positif.

· Indikator subinvolusi, misalnya perdarahan yang terus menerus, infeksi.

· Indikator masalah-masalah laktasi.

· Tanda dan gejala yang mengancam kehidupan misalnya perdarahan per vaginam menetap, sisa plasenta, renjatan, dan preeklampsia postpartum.

· Indikator pada komplikasi tertentu dalam periode postpartum, seperti anemia kronis, hematoma vulva, retensi urin dan inkontinensia fekal.

· Kebutuhan asuhan dan konseling selama dan sesudah abortus.

· Tanda dan gejala komplikasi abortus.

b) Keterampilan dasar

· Mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan yang terfokus, termasuk keterangan rinci tetang kehamilan, persalinan, dan kelahiran.

· Melaksanakan pemeriksaan fisik yang terfokus pada ibu.

· Pengkajian involusi uterus serta penyembuhan perlukaan/luka jahitan.

· Merumuskan diagnosis masa nifas. 4 Menyusun perencanaan.

· Memulai dan mendukung pemberian ASI ekslusif.

· Melaksanakan pendidikan kesehatan pada ibu yang meliputi perawatan diri sendiri, istirahat, nutrisi, dan asuhan bayi baru lahir.

· Mengindentifikasi hematoma vulva dan melaksanakan rujukan, jika perlu.

· Mengindentifikasi infeksi pada ibu, mengobati sesuai kewenangan, atau merujuk untuk tindakan yang sesuai

· Penatalaksanaan ibu postpartum abnormal: sisa plasenta, rejatan, dan infeksi ringan.

· Melakukan konseling pada ibu tentang seksualitas dan KB pascapersalinan.

· Melakukan konseling dan memberikan dukungan untuk wanita pascaaborsi.

· Melakukan kolaborasi atau rujukan pada komplikasi tertentu.

· Memberikan antibiotik yang sesuai.

· Mencatat dan mendokumentasikan temuan-temuan serta intervensi yang dilakukan.

c) Keterampilan tambahan

· Melakukan insisi pada hematoma vulva.

Contoh:

Dalam masa kehamilan, bidan sudah memperkenalkan masalah menyusui pada ibu. Hal tersebut akan sangat bermanfaat karena ibu dan keluarganya memiliki banyak waktu untuk memahami manfaat ASI eksklusif daripada susu botol. Ibu juga memiliki waktu untuk berkonsultasi dengan bidan mengenai berbagai masalah dalam menyusui dan melakukan persiapan untuk menyusui, misalnya perawatan payudara.

Asuhan pada bayi baru lahir.

Kompetensi ke-6: Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan usia satu bulan.

a) Pengetahuan dasar

· Adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus.

· Kebutuhan dasar bayi baru lahir: kebersihan jalan napas, perawatan tali pusat, kehangatan, nutrisi, bonding and attachement.

· Indikator pengkajian bayi baru lahir, misalnya nilai APGAR.

· Penampilan dan perilaku bayi baru lahir.

· Tubuh kembang yang normal pada bayi baru lahir sampai usia satu bulan.

· Memberikan imunisasi pada bayi.

· Masalah yang lazim terjadi pada bayi baru lahir normal, seperti: caput, molding, mongolian spot, hemangioma.

· Komplikasi yang lazim pada bayi baru lahir normal, seperti: hipoglikemia, hipotermi, dehidrasi, diare, infeksi, dan ikterus.

· Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada bayi baru lahir sampai usia satu bulan.

· Keuntungan dan risiko imunisasi bayi.

· Pertumbuhan dan perkembangan bayi prematur.

· Komplikasi tertentu pada bayi baru lahir seperti, trauma intrakranial, fraktur klavikula, kematian mendadak, hematoma.

b) Keterampilan dasar

· Membersihkan jalan napas dan memelihara kelancaran pernapasan serta merawat tali pusat.

· Menjaga kehangatan dan menghindari panas yang berlebihan.

· Menilai segera bayi baru lahir, seperti nilai APGAR.

· Membersihkan badan bayi dan memberikan identitas.

· Melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus pada bayi baru lahir dan skrining untuk menentukan adanya tanda-tanda ke-lainan pada bayi baru lahir yang tidak memungkinkannya untuk hidup.

· Mengatur posisi bayi pada waktu menyusui.

· Memberikan imunisasi pada bayi.

· Mengajarkan pada orang tua tentang tanda-tanda bahaya dan kapan harus membawa bayi untuk meminta pertolongan medis.

· Melakukan tindakan pertolongan kegawatdaruratan pada bayi baru lahir, seperti kesulitan bernapas/asfiksia, hipotermi, hipoglikemi.

· Memindahkan secara aman bayi baru lahir ke fasilitas kegawatdaruratan, jika mungkin.

· Mendokumentasikan temuan dan intervensi yang dilakukan. c. Keterampilan tambahan

· Melakukan penilaian masa gestasi.

· Mengajarkan pada orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan bayi yang normal dan asuhannya.

· Membantu orang tua dan keluarga untuk memperoleh sumber daya yang tersedia di masyarakat.

· Memberikan dukungan kepada orang tua selama masa ber-duka akibat kelahiran bayi dengan cacat bawaan, keguguran, atau kematian bayi.

· Memberikan dukungan kepada orang tua selama bayinya dalam perjalanan rujukan ke fasilitas perawatan kegawatdaruratan

· Memberikan dukungan pada orang tua dengan kelahiran ganda.

· Melakukan tindik pada bayi perempuan.

Contoh:

Pemberian asuhan pada bayi baru lahir dengan melakukan sunat pada bayi perempuan, berdasarkan penelitian, sudah tidak relevan lagi karena tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, tindakan ini justru akan menimbulkan infeksi bila tidak dilakukan secara steril dan akan mengakibatkan kerugian bagi bayi tersebut kelak saat dewasa. Salah satu dampaknya adalah gangguan seksualitas saat ber-sanggama (tidak mendapatkan kepuasan, karena organ sensitifnya kurang berfungsi akibat penyunatan) sehingga bisa menimbulkan pengurangan gairah dalam berumah tangga.

Asuhan pada bayi dan balita.

Kompetensi ke-7: Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, dan komprehensif pada bayi dan balita sehat sampai usia 1 bulan -5 tahun.

a) Pengetahuan dasar

· Keadaan kesehatan bayi dan anak di Indonesia, meliputi: angka kesakitan, angka kematian, penyebab kesakitan dan kematian.

· Peran dan tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan bayi dan anak.

· Pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak normal serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

· Kebutuhan fisik dan psikososial anak.

· Prinsip dan standar nutrisi pada bayi dan anak.

· Prinsip komunikasi pada bayi dan anak.

· Prinsip keselamatan untuk bayi dan anak.

· Upaya pencegahan penyakit pada bayi dan anak, misalnya pemberian imunisasi.

· Masalah-masalah yang lazim terjadi pada bayi normal serta penatalaksanaannya, seperti regurgitasi, kulit kemerahan akibat penggunaan popok (diaper rash).

· Penyakit yang sering terjadi pada bayi dan anak.

· Penyimpangan tumbuh kembang bayi dan anak serta penatalaksanaannya.

· Bahaya yang sering terjadi pada bayi dan anak di dalam dan di luar rumah serta upaya pencegahannya.

· Kegawatdaruratan pada bayi dan anak serta penatalaksanaannya.

b) Keterampilan dasar

· Memantau dan menstimulasi tumbuh kembang bayi dan anak.

· Melaksanakan penyuluhan pada orang tua tentang pencegahan bahaya pada bayi dan anak sesuai dengan usia.

· Melaksanakan pemberian imunisasi pada bayi dan anak.

· Mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan bayi dan anak yang terfokus pada gejala.

· Melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus.

· Mengindetifikasi penyakit berdasarkan data dan pemeriksaan fisik.

· Melakukan pengobatan sesuai kewenangan dan melakukan kolaborasi atau perujukan dengan cepat dan tepat sesuai keadaan bayi dan anak.

· Menjelaskan kepada orang tua tentang tindakan yang dilakukan.

· Melakukan pemeriksaan secara berkala pada bayi sesuai dengan standar yang berlaku. Melaksanakan penyuluhan pada orang tua tentang pemeliharaan bayi dan anak.

· Melaksanakan penilaian status nutrisi pada bayi dan anak.

· Melaksanakan tindakan, kolaborasi, atau perujukan secara cepat sesuai keadaan bayi dan anak yang mengalami cedera dan kecelakaan.

· Mendokumentasikan berbagai temuan dan intervensi yang dilakukan.

Contoh:

Kompetensi bidan dalam penanganan masalah bayi dan balita menggunakan metode manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Kebidanan komunitas.

Kompetensi ke-8: Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada keluarga, kelompok, serta masyarakat sesuai dengan budaya setempat.

a) Pengetahuan dasar

· Konsep dan sasaran kebidanan komunitas.

· Masalah kebidanan komunitas.

· Pendekatan asuhan kebidanan pada keluarga, kelompok, dan masyarakat.

· Strategi pelayanan kebidanan komunitas.

· Ruang lingkup pelayanan kebidanan komunitas.

· Upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak dalam keluarga serta masyarakat.

· Faktor yang memengaruhi kesehatan ibu dan anak.

· Sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak.

b) Pengetahuan tambahan

· Kepemimpinan.

· Pemasaran sosial.

· Peran serta masyarakat (PSM).

· Audit maternal perinatal..

· Perilaku kesehatan masyarakat.

· Program pemerintah yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak (Safe Motherhood dan Gerakan Sayang Ibu).

· Paradigma sehat tahun 2010.

c) Keterampilan dasar

· Melakukan pengelolaan pelayanan ibu hamil, nifas, laktasi, bayi balita, dan KB di masyarakat.

· Mengindetifikasi status kesehatan ibu dan anak.

· Melakukan pertolongan persalinan di rumah dan pondok bersalin desa (polides).

· Mengelola polides.

· Melaksanakan kunjungan rumah pada ibu hamil, nifas, dan laktasi, bayi dan balita.

· Melakukan pergerakan dan pembinaan peran serta masyarakat untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak.

· Melaksanakan penyuluhan dan konseling kesehatan.

· Melaksanakan pencatatan dan pelaporan.

d) Keterampilan tambahan

· Melakukan pemantauan KIA dengan menggunakan PWS KIA.

· Melaksanakan pelatihan dan pembinaan dukun bayi.

· Mengelola dan memberikan obat-obatan sesuai dengan kewenangannya.

· Menggunakan teknologi kebidanan tepat guna.

Contoh:

Bidan menggali permasalahan yang terkait dengan tanggung jawab bidan dalam komunitas karena keadaan masyarakat akan memengaruhi keadaan tiap individunya. Selanjutnya, bidan me-maparkan kondisi masyarakat yang ada sehingga mampu meng-gerakkan PSM dalam rangka penanggulangan atau penanganan keadaan masyarakatnya.

Asuhan pada wanita/ibu dengan gangguan reproduksi.

Kompetensi ke-9: Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi.

a) Pengetahuan dasar

· Penyuluhan kesehatan mengenai kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual (PMS), HIV/AIDS.

· Tanda dan gejala infeksi saluran kemih serta penyakit seksual yang lazim terjadi.

· Tanda, gejala, dan penatalaksanaan pada kelainan ginekologis, meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur, dan penundaan haid.

b) Pengetahuan tambahan

· Mikroskop dan penggunaanya.

· Teknik pengambilan dan pengiriman sediaan Pap smear.

c) Keterampilan dasar

· Mengidentifikasi gangguan, masalah, dan kelainan pada sistem reproduksi.

· Melaksanakan pertolongan pertama pada wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi.

· Melaksanakan kolaborasi dan/atau rujukan secara cepat dan tepat pada wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi.

· Memberikan pelayanan dan pengobatan sesuai dengan kewenangannya pada kelainan ginekologis, meliputi keputihan; perdarahan tidak teratur, dan penundaan haid.

· Mendokumentasikan berbagai temuan dan intervensi yang dilakukan.

d) Keterampilan tambahan

· Mempersiapkan wanita menjelang klimakterium dan menopause.

· Memberikan pengobatan pada perdarahan abnormal dan abortus spontan (bila belum sempurna).

· Melaksanakan kolaborasi dan/atau rujukan secara tepat pada wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi.

· Memberikan pelayanan dan pengobatan sesuai dengan kewe-nangannya pada gangguan sistem reproduksi, meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur, dan penundaan haid.

· Menggunakan mikroskop untuk pemeriksaan hapusan vagina.

· Mengambil dan proses pengiriman sedian Pap smear

Contoh:

Apabila datang seorang pasien dengan gangguan reproduksi seperti keputihan yang berlebihan atau perdarahan saat koitus, bidan melakukan penanganan awal dan melakukan pemeriksaan ginekologis, pemeriksaan Pap smear atau Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA).

Selasa, 03 Februari 2009

Penerapan ASI pada Ibu Bekerja

Asi perahOleh karena itu, pengetahuan tentang cara memerah, menyimpan dan memberikan ASI perah ini sebaiknya dikuasai para ibu. Klinik Laktasi Rumah Sakit St Carolus, Jakarta, menyarankan agar para ibu menyiapkan ASI perah minimal dua hari sebelum mulai bekerja dan meninggalkan bayi. ASI sebaiknya diperah setiap tiga jam karena produksi susu akan makin melimpah jika sering dikeluarkan.ASI pada dasarnya dapat diperah melalui tiga cara, yakni menggunakan tangan, alat secara manual, atau memakai alat pompa elektrik. Namun, bila dilihat dari sisi ekonomis dan kepraktisan, memerah ASI dengan tangan lebih unggul dibandingkan dua cara yang lain dan bisa melakukannya kapan saja tanpa bantuan alat kecuali wadah yang bersih untuk menampung ASI.Cara apa pun yang dipilih, faktor kebersihan harus tetap diperhatikan. Sebelum memerah ASI, cucilah tangan Anda dengan sabun dan air hingga bersih dan sediakan wadah tertutup yang bersih dan steril untuk menampung ASI. Kemudian, perah sedikit ASI lalu oleskan pada puting dan areola karena air susu ibu mengandung zat antibakteri.Pada masa-masa awal, ibu tidak perlu putus asa jika jumlah ASI yang diperoleh tidak sebanyak yang diinginkan. Sebab, untuk menjadi terampil memerah ASI memang butuh waktu dan latihan. Karena itu, ibu sebaiknya berlatih memerah ASI sekitar satu minggu sebelum kembali bekerja. Selama di tempat kerja, ibu dianjurkan memerah ASI sebanyak dua sampai tiga kali di tempat yang tenang.Wadah untuk menampung ASI perah sebaiknya terbuat dari bahan yang mudah disterilkan, misalnya botol atau cangkir tertutup rapat yang terbuat dari plastik atau gelas, tahan dimasak dalam air mendidih, dan mempunyai mulut lebar agar ASI yang diperah dapat ditampung dengan mudah. Bila ASI tidak langsung diberikan, pastikan penyimpanannya aman dari kontaminasi dan berikan label waktu pemerahan pada setiap wadah ASI perah.Jika ASI perah akan diberikan kurang dari enam jam pada bayi, ASI tersebut tidak perlu disimpan dalam lemari es. Dalam buku Kiat Sukses Menyusui, ibu disarankan untuk tidak menyimpan ASI di suhu kamar lebih dari tiga atau empat jam. ASI perah tahan enam sampai delapan jam di ruangan bersuhu kamar, 24 jam dalam termos berisi es batu, 48 jam dalam lemari es dan tiga bulan dalam freezer.Sebelum diberikan kepada bayi, ASI yang dibekukan dicairkan terlebih dulu dan diletakkan dalam ruangan dengan suhu kamar. Kemudian, wadah berisi ASI itu direndam dalam air hangat sebelum diberikan kepada bayi. ASI sebaiknya diberikan dengan cangkir atau sendok agar bayi bisa mengisap ASI sedikit demi sedikit. Seusai diberi ASI, bayi dipegang dalam posisi tegak agar sendawa.Pemberian ASI perah dengan sendok atau cangkir sebaiknya diberikan orang lain, bukan ibu bersangkutan. Ini untuk menjaga konsistensi sehingga bayi tidak mengalami bingung puting. Selain itu, sisa susu yang tidak dihabiskan bayi sebaiknya tidak disimpan atau dibekukan ulang agar bayi terhindar dari risiko terserang diare.Selain penerapan manajemen, laktasi itu juga harus disertai dukungan semua pihak agar upaya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan bisa berhasil. Sikap keluarga sangat menentukan keberhasilan menyusui, terutama suami, dengan membantu tugas rumah tangga agar ibu yang menyusui tidak kelelahan, dan bantuan tenaga yang menjamin keamanan si kecil ketika ditinggal bekerja.Adanya "tempat kerja sayang ibu" yang mendukung proses laktasi di tempat kerja juga mempermudah ibu bekerja memberi ASI eksklusif selama enam bulan. Contohnya, dengan menyediakan ruang untuk menyusui atau memerah ASI dan tempat penitipan bayi, memberi kesempatan ibu menyusui atau memerah ASI setiap tiga jam.

Bounding Attachment

Bonding attachment terjadi pada kala IV, dimana diadakan kontak

antara ibu-ayah-anak dan berada dalam ikatan kasih.

Menurut Brazelton (1978), bonding merupakan suatu ketertarikan

mutual pertama antar individu, misalnya antara orang tua dan anak,

saat pertama kali mereka bertemu.

Attachment adalah suatu perasaan menyayangi atau loyalitas yang

mengikat individu dengan individu lain.Sedangkan menurut Nelson & May (1996), attachment

merupakan ikatan antara individu meliputi pencurahan perhatian

serta adanya hubungan emosi dan fisik yang akrab.

Menurut Klaus, Kenell (1992), bonding attachment bersifat unik ,

spesifik, dan bertahan lama. Mereka juga menambahkan bahwa

ikatan orangtua terhadap anaknya dapat terus berlanjut bahkan

selamanya walau dipisah oleh jarak dan waktu dan tanda-tanda

keberadaan secara fisik tidak terlihat.

Menurut SAXTON and PELIKAN, 1996

o BOUNDING adalah suatu langkah untuk mengunkapkan persaan

afeksi (kasih sayang) oleh ibu kepada bayinya segera setelah

lahir

o ATTACHMENT adalah interaksi antara ibu dan bayi secara

spesifik sepanjang waktu

MATERNAL NEONATAL HEALTH :

o BOUNDING ATTACHMENT adalah kontak dini secara

langsung antara ibu dan bayi setelah proses persalinan, dimulai

pada kala III sampai dengan post partum

o Prakondisi yang mempengaruhi ikatan (Mercer, 1996), yaitu :

1. Kesehatan emosional orang tua

2. Sistem dukungan social yang meliputi pasangan hidup, teman,

dan keluarga3. Suatu tingkat keterampilan dalam berkomunikasi dan dalam

memberi asuhan yang kompeten

4. Kedekatan orang tua dengan bayi

5. Kecocokan orang tua – bayi (termasuk keadaan, temperamen,

dan jenis kelamin)

Tahap-Tahap Bonding Attachment

a. Perkenalan (acquaintance), dengan melakukan kontak mata,

menyentuh, berbicara, dan mengeksplorasi segera setelah

mengenal bayinya.

b. Bonding (keterikatan)

c. Attachment, perasaan sayang yang mengikat individu dengan

individu lain

Menururt Klaus, Kenell (1982), bagian penting dari ikatan ialah

perkenalan.

Elemen-Elemen Bonding Attachment

_ Sentuhan

Sentuhan, atau indera peraba, dipakai secara ekstensif oleh

orang tua dan pengasuh lain sebagai suatu sarana untuk

mengenali bayi baru lahir dengan cara mengeksplorasi tubuh

bayi dengan ujung jarinya. Penelitian telah menemukan suatu

pola sentuhan yang hampir sama yakni pengasuh memulai

eksplorasi jari tangan ke bagian kepala dan tungkai kaki. Tidak

lama kemudian pengasuh memakai telapak tangannya untuk

mengelus badan bayi & akhirnya memeluk dengan tangannya

(Rubin, 1963; Klaus, Kennell, 1982, Tulman, 1985). Gerakan

ini dipakai untuk menenangkan bayi.Kontak mata

Ketika bayi baru lahir mampu secara fungsional

mempertahankan kontak mata, orang tua dan bayi akan

menggunakan lebih banyak waktu untuk saling memandang.

Beberapa ibu mengatakan, dengan melakukan kontak mata

mereka merasa lebih dekat dengan bayinya (Klaus, Kennell,

1982).

_ Suara

Saling mendengar dan meresponi suara anata orang tua dan

bayinya juga penting. Orang tua menunggu tangisan pertama

bayinya dengan tegang. Sedangkan bayi akan menjadi tenang

dan berpaling ke arah orang tua mereka saat orang tua mereka

berbicara dengan suara bernada tinggi.

_ Aroma

Perilaku lain yang terjalin antara orang tua dan bayi ialah

respons terhadap aroma/bau masing-masing. Ibu mengetahui

bahwa setiap anak memiliki aroma yang unik (Porter, Cernoch,

Perry, 1983). Sedangkan bayi belajar dengan cepat untuk

membedakan aroma susu ibunya (stainto, 1985).

_ Entrainment

Bayi baru lahir bergerak-gerak sesuai dengan struktur

pembicaraan orang dewasa. Mereka menggoyang tangan,

mengangkat kepala, menendang-nendangkan kaki, seperti

sedang berdansa mengikuti nada suara orang tuanya.

Entrainment terjadi saat anak mulai berbicara. Irama ini

berfungsi memberi umpan balik positif kepada orang tua dan

menegakkan suatu pola komunikasi efektif yang positif.

Hand out Asuhan Primer Bayi Sampai 6 Minggu

www.akbidypsdmi.net 8

_ Bioritme

Anak yang belum lahir atau baru lahir dapat dikatakan senada

dengan ritme alamiah ibunya. Untuk itu, salah satu tugas bayi

baru lahir ialah membentuk ritme personal (bioritme).Orang

tua dapat membantu proses ini dengan memberi kasih sayang

yang konsisten dan dengan memanfaatkan waktu saat bayi

mengembangkan perilaku yang responsive.Hal ini dapat

meningkatkan interaksi sosial dan kesempatan bayi untuk

belajar.

_ Kontak dini

Saat ini , tidak ada bukti-bukti alamiah yang menunjukkan

bahwa kontak dini setelah lahir merupakan hal yang penting

untuk hubungan orang tua – anak. Namun menurut Klaus,

Kennel (1982), ada beberapa keuntungan fisiologis yang dapat

diperoleh dari kontak dini :

1. Kadar oksitosin dan prolaktin meningkat

2. Reflek menghisap dilakukan dini

3. Pembentukkan kekebalan aktif dimulai

4. Mempercepat proses ikatan antara orang tua & anak

_ Body warmth (kehangatan tubuh)

_ Waktu pemberian kasih sayang

_ Stimulasi hormonal

Prinsip-Prinsip & Upaya Meningkatakan Bonding Attachment

a. Menit pertama jam pertama

b. Sentuhan orang tua pertama kali

c. Adanya ikatan yang baik & sistematisTerlibat proses persalinan

e. Persiapan PNC sebelumnya

f. Adaptasi

g. Kontak sedini mungkin sehingga dapat membantu dalam

memberi kehangatan pada bayi, menurunkan rasa sakit ibu,

serta memberi rasa nyaman.

h. Fasilitas untuk kontak lebih lama

i. Penekanan pada hal-hal positif

j. Perawat maternitas khusus (bidan)

k. Libatkan anggota keluarga lainnya

l. Informasi bertahap mengenai bonding attachment

Dampak positif yang dapat diperoleh dari boding attachment :

- Bayi merasa dicintai, diperhatikan, mempercayai, menumbuhkan

sikap social

- Bayi merasa aman, berani mengadakan eksplorasi

Hambatan Bonding Atatchment

- Kurangnya support system

- Ibu dengan resiko

- Bayi dengan resiko

- Kehadiran bayi yang tidak diinginkan

Perkembangan tingkah laku anak yang terhambat

- Tingkah laku stereotipe

- Sosial abnormal

- Kemunduran motorik, kognitif, verbal- Bersikap apatis

antara ibu-ayah-anak dan berada dalam ikatan kasih.

Menurut Brazelton (1978), bonding merupakan suatu ketertarikan

mutual pertama antar individu, misalnya antara orang tua dan anak,

saat pertama kali mereka bertemu.

Attachment adalah suatu perasaan menyayangi atau loyalitas yang

mengikat individu dengan individu lain.Sedangkan menurut Nelson & May (1996), attachment

merupakan ikatan antara individu meliputi pencurahan perhatian

serta adanya hubungan emosi dan fisik yang akrab.

Menurut Klaus, Kenell (1992), bonding attachment bersifat unik ,

spesifik, dan bertahan lama. Mereka juga menambahkan bahwa

ikatan orangtua terhadap anaknya dapat terus berlanjut bahkan

selamanya walau dipisah oleh jarak dan waktu dan tanda-tanda

keberadaan secara fisik tidak terlihat.

Menurut SAXTON and PELIKAN, 1996

o BOUNDING adalah suatu langkah untuk mengunkapkan persaan

afeksi (kasih sayang) oleh ibu kepada bayinya segera setelah

lahir

o ATTACHMENT adalah interaksi antara ibu dan bayi secara

spesifik sepanjang waktu

MATERNAL NEONATAL HEALTH :

o BOUNDING ATTACHMENT adalah kontak dini secara

langsung antara ibu dan bayi setelah proses persalinan, dimulai

pada kala III sampai dengan post partum

o Prakondisi yang mempengaruhi ikatan (Mercer, 1996), yaitu :

1. Kesehatan emosional orang tua

2. Sistem dukungan social yang meliputi pasangan hidup, teman,

dan keluarga3. Suatu tingkat keterampilan dalam berkomunikasi dan dalam

memberi asuhan yang kompeten

4. Kedekatan orang tua dengan bayi

5. Kecocokan orang tua – bayi (termasuk keadaan, temperamen,

dan jenis kelamin)

Tahap-Tahap Bonding Attachment

a. Perkenalan (acquaintance), dengan melakukan kontak mata,

menyentuh, berbicara, dan mengeksplorasi segera setelah

mengenal bayinya.

b. Bonding (keterikatan)

c. Attachment, perasaan sayang yang mengikat individu dengan

individu lain

Menururt Klaus, Kenell (1982), bagian penting dari ikatan ialah

perkenalan.

Elemen-Elemen Bonding Attachment

_ Sentuhan

Sentuhan, atau indera peraba, dipakai secara ekstensif oleh

orang tua dan pengasuh lain sebagai suatu sarana untuk

mengenali bayi baru lahir dengan cara mengeksplorasi tubuh

bayi dengan ujung jarinya. Penelitian telah menemukan suatu

pola sentuhan yang hampir sama yakni pengasuh memulai

eksplorasi jari tangan ke bagian kepala dan tungkai kaki. Tidak

lama kemudian pengasuh memakai telapak tangannya untuk

mengelus badan bayi & akhirnya memeluk dengan tangannya

(Rubin, 1963; Klaus, Kennell, 1982, Tulman, 1985). Gerakan

ini dipakai untuk menenangkan bayi.Kontak mata

Ketika bayi baru lahir mampu secara fungsional

mempertahankan kontak mata, orang tua dan bayi akan

menggunakan lebih banyak waktu untuk saling memandang.

Beberapa ibu mengatakan, dengan melakukan kontak mata

mereka merasa lebih dekat dengan bayinya (Klaus, Kennell,

1982).

_ Suara

Saling mendengar dan meresponi suara anata orang tua dan

bayinya juga penting. Orang tua menunggu tangisan pertama

bayinya dengan tegang. Sedangkan bayi akan menjadi tenang

dan berpaling ke arah orang tua mereka saat orang tua mereka

berbicara dengan suara bernada tinggi.

_ Aroma

Perilaku lain yang terjalin antara orang tua dan bayi ialah

respons terhadap aroma/bau masing-masing. Ibu mengetahui

bahwa setiap anak memiliki aroma yang unik (Porter, Cernoch,

Perry, 1983). Sedangkan bayi belajar dengan cepat untuk

membedakan aroma susu ibunya (stainto, 1985).

_ Entrainment

Bayi baru lahir bergerak-gerak sesuai dengan struktur

pembicaraan orang dewasa. Mereka menggoyang tangan,

mengangkat kepala, menendang-nendangkan kaki, seperti

sedang berdansa mengikuti nada suara orang tuanya.

Entrainment terjadi saat anak mulai berbicara. Irama ini

berfungsi memberi umpan balik positif kepada orang tua dan

menegakkan suatu pola komunikasi efektif yang positif.

Hand out Asuhan Primer Bayi Sampai 6 Minggu

www.akbidypsdmi.net 8

_ Bioritme

Anak yang belum lahir atau baru lahir dapat dikatakan senada

dengan ritme alamiah ibunya. Untuk itu, salah satu tugas bayi

baru lahir ialah membentuk ritme personal (bioritme).Orang

tua dapat membantu proses ini dengan memberi kasih sayang

yang konsisten dan dengan memanfaatkan waktu saat bayi

mengembangkan perilaku yang responsive.Hal ini dapat

meningkatkan interaksi sosial dan kesempatan bayi untuk

belajar.

_ Kontak dini

Saat ini , tidak ada bukti-bukti alamiah yang menunjukkan

bahwa kontak dini setelah lahir merupakan hal yang penting

untuk hubungan orang tua – anak. Namun menurut Klaus,

Kennel (1982), ada beberapa keuntungan fisiologis yang dapat

diperoleh dari kontak dini :

1. Kadar oksitosin dan prolaktin meningkat

2. Reflek menghisap dilakukan dini

3. Pembentukkan kekebalan aktif dimulai

4. Mempercepat proses ikatan antara orang tua & anak

_ Body warmth (kehangatan tubuh)

_ Waktu pemberian kasih sayang

_ Stimulasi hormonal

Prinsip-Prinsip & Upaya Meningkatakan Bonding Attachment

a. Menit pertama jam pertama

b. Sentuhan orang tua pertama kali

c. Adanya ikatan yang baik & sistematisTerlibat proses persalinan

e. Persiapan PNC sebelumnya

f. Adaptasi

g. Kontak sedini mungkin sehingga dapat membantu dalam

memberi kehangatan pada bayi, menurunkan rasa sakit ibu,

serta memberi rasa nyaman.

h. Fasilitas untuk kontak lebih lama

i. Penekanan pada hal-hal positif

j. Perawat maternitas khusus (bidan)

k. Libatkan anggota keluarga lainnya

l. Informasi bertahap mengenai bonding attachment

Dampak positif yang dapat diperoleh dari boding attachment :

- Bayi merasa dicintai, diperhatikan, mempercayai, menumbuhkan

sikap social

- Bayi merasa aman, berani mengadakan eksplorasi

Hambatan Bonding Atatchment

- Kurangnya support system

- Ibu dengan resiko

- Bayi dengan resiko

- Kehadiran bayi yang tidak diinginkan

Perkembangan tingkah laku anak yang terhambat

- Tingkah laku stereotipe

- Sosial abnormal

- Kemunduran motorik, kognitif, verbal- Bersikap apatis

Gizi Bumil dan Bufas

Soal gizi ibu hamil maupun nifas, di mana bila gizi yang dibutuhkan, hampir mirip, tetap berpedoman pada 4 sehat 5 sempurna dengan menu seimbang. Kuantitas dan kualitas makanan ibu yang baik pada saat hamil maupun mana nifas akan mempengaruhi produksi ASI. Jika keadaan gizi ibu baik secara kuantitas, akan terproduksi ASI lebih banyak daripada ibu dengan gizi kurang. Sedangkan secara kualitas tidak banyak dipengaruhi kecuali lemak, vitamin dan mineral.

Pada dasarnya menu untuk ibu hamil dan menyusui porsi makan baik nasi maupun lauk pauknya lebih banyak daripada sebelum hamil dan menyusui. Pesan penting bagi ibu menyusui antara lain (a) banyak makan sayuran yang beragam dan banyak minum sedikitnya 8 gelas sehari, (b) pemakaian bumbu jangan terlalu merangsang, tidak pedas, dan (c) tetap memperhatikan kecukupan gizi rata-rata dianjurkan (2900 k.kal.)

Pada dasarnya menu untuk ibu hamil dan menyusui porsi makan baik nasi maupun lauk pauknya lebih banyak daripada sebelum hamil dan menyusui. Pesan penting bagi ibu menyusui antara lain (a) banyak makan sayuran yang beragam dan banyak minum sedikitnya 8 gelas sehari, (b) pemakaian bumbu jangan terlalu merangsang, tidak pedas, dan (c) tetap memperhatikan kecukupan gizi rata-rata dianjurkan (2900 k.kal.)

Cara Menyusui yang benar

Posisi duduk: (a) Ibu mencuci tangan dan membersihkan puting susu dengan air matang hangat, (b) Ibu duduk dengan posisi aman, letakkan bayi pada pangkuan dengan kepala dan leher pada siku bagian dalam sedangkan jari-jari tangan menahan bokong/pantat bayi, (c) Tangan ibu yang satu lagi menyangga payudara dengan keempat jari tangan ada di bawah payudara dan ibu jari di atas.

(d) Sentuhkan puting susu ke mulut bayi sehingga mulut bayi mulai terangsang/refleks untuk membuka lalu memasukkan seluruh puting susu sampai areola ke mulut bayi, (e) Berikan bayi menyusu sampai puas pada kedua payudara sekitar 15 menit, dan (f) Sendawakan bayi untuk mencegah muntah/gumoh dengan posisi bayi setengah duduk, massage atau tepuk ringan pada punggung bayi.Posisi tiduran: pada prinsipnya sama dengan posisi duduk. Hany, kekurangannya adalah (a) Bisa menyebabkan bayi tersedak, (b) Bila ibu kurang perhatian bisa menutup hidung bayi/pernafasan, sementara ibu gampang tertidur, dan (c) Sering terjadi infeksi saluran pernafasan bagian atas dan Otitis Media Acuta (OMA) pada bayi,