Soal gizi ibu hamil maupun nifas, di mana bila gizi yang dibutuhkan, hampir mirip, tetap berpedoman pada 4 sehat 5 sempurna dengan menu seimbang. Kuantitas dan kualitas makanan ibu yang baik pada saat hamil maupun mana nifas akan mempengaruhi produksi ASI. Jika keadaan gizi ibu baik secara kuantitas, akan terproduksi ASI lebih banyak daripada ibu dengan gizi kurang. Sedangkan secara kualitas tidak banyak dipengaruhi kecuali lemak, vitamin dan mineral.

Pada dasarnya menu untuk ibu hamil dan menyusui porsi makan baik nasi maupun lauk pauknya lebih banyak daripada sebelum hamil dan menyusui. Pesan penting bagi ibu menyusui antara lain (a) banyak makan sayuran yang beragam dan banyak minum sedikitnya 8 gelas sehari, (b) pemakaian bumbu jangan terlalu merangsang, tidak pedas, dan (c) tetap memperhatikan kecukupan gizi rata-rata dianjurkan (2900 k.kal.)

Selasa, 03 Februari 2009

Cara Menyusui yang benar

Posisi duduk: (a) Ibu mencuci tangan dan membersihkan puting susu dengan air matang hangat, (b) Ibu duduk dengan posisi aman, letakkan bayi pada pangkuan dengan kepala dan leher pada siku bagian dalam sedangkan jari-jari tangan menahan bokong/pantat bayi, (c) Tangan ibu yang satu lagi menyangga payudara dengan keempat jari tangan ada di bawah payudara dan ibu jari di atas.

(d) Sentuhkan puting susu ke mulut bayi sehingga mulut bayi mulai terangsang/refleks untuk membuka lalu memasukkan seluruh puting susu sampai areola ke mulut bayi, (e) Berikan bayi menyusu sampai puas pada kedua payudara sekitar 15 menit, dan (f) Sendawakan bayi untuk mencegah muntah/gumoh dengan posisi bayi setengah duduk, massage atau tepuk ringan pada punggung bayi.Posisi tiduran: pada prinsipnya sama dengan posisi duduk. Hany, kekurangannya adalah (a) Bisa menyebabkan bayi tersedak, (b) Bila ibu kurang perhatian bisa menutup hidung bayi/pernafasan, sementara ibu gampang tertidur, dan (c) Sering terjadi infeksi saluran pernafasan bagian atas dan Otitis Media Acuta (OMA) pada bayi,

(d) Sentuhkan puting susu ke mulut bayi sehingga mulut bayi mulai terangsang/refleks untuk membuka lalu memasukkan seluruh puting susu sampai areola ke mulut bayi, (e) Berikan bayi menyusu sampai puas pada kedua payudara sekitar 15 menit, dan (f) Sendawakan bayi untuk mencegah muntah/gumoh dengan posisi bayi setengah duduk, massage atau tepuk ringan pada punggung bayi.Posisi tiduran: pada prinsipnya sama dengan posisi duduk. Hany, kekurangannya adalah (a) Bisa menyebabkan bayi tersedak, (b) Bila ibu kurang perhatian bisa menutup hidung bayi/pernafasan, sementara ibu gampang tertidur, dan (c) Sering terjadi infeksi saluran pernafasan bagian atas dan Otitis Media Acuta (OMA) pada bayi,

Breast Care

Sebaiknya dimulai sejak usia kehamilan 4 bulan. Setiap kali mandi, areola dan puting susu sebaiknya tidak disabun. Jika puting susu masuk ke dalam, usahakan agar puting susu keluar sehingga lebih mudah ditangkap mulut si bayi. Caranya : kedua ujung ibu jari tangan ditempatkan di sebelah menyebelah puting, kemudian ditarik keluar ke arah areola dengan arah horisontal dan vertikal. Diharapkan, pada akhir kehamilan puting susu dapat menonjol ke luar.

Perawatan buah dada pada kehamilan 8 bulan ke atas: bersihkan puting susu dan sekitarnya secara berulang-ulang dengan minyak kelapa dan kapas. Licinkan telapak tangan dengan minyak kelapa, kemudian urutlah payudara dari pangkal ke ujung secara berulang-ulang dengan kedua tangan 10-15 kali untuk mengurangi bendungan ASI. Pijatlah areola sampai ASI keluar dari puting. Bersihkan buah dada dengan air hangat dan air dingin secara bergantian. Usahakan memakai BH agar dapat menopang buah dada.

Perawatan buah dada pada masa nifas, khususnya yang mengalami kelainan: (a) jika puting susu masuk ke dalam, pada perawatan kehamilan tidak berhasil puting susu keluar, maka ditolong dengan menggunakan tepel hoed. Alat ini juga bisa digunakan pada puting susu terlalu besar atau lecet. Pada puting susu lecet bisa diberi zalf lanolin, peru balsam, gentian violet ditutup dengan kasa. Sebelum menetekkan harus dicuci terlebih dahulu. (b) Perawatan buah dada yang bengkak yang disebabkan bendungan ASI atau oleh karena ASI tidak lancar. Buah dada harus segera dikosongkan dengan pijat buah dada terlebih dahulu, lalu peras ASI keluar. Tempat untuk menampung ASI harus bersih.

c. Perawatan khusus buah dada untuk memperbanyak ASI dengan memberi kompres air panas dan air dingin pada buah dada secara bergantian dengan pengurutan dari tengah berputar ke samping terus ke bawah, dikerjakan berulang-ulang 10-15 kali, kemudian dilakukan pengetokan dengan kuku jari tangan kanan secara berputar cepat dan teratur dan akhirnya dilakukan penyiraman dengan air hangat dan air dingin bergantian, dilakukan pada saat ibu sebelum mandi.

Perawatan buah dada pada kehamilan 8 bulan ke atas: bersihkan puting susu dan sekitarnya secara berulang-ulang dengan minyak kelapa dan kapas. Licinkan telapak tangan dengan minyak kelapa, kemudian urutlah payudara dari pangkal ke ujung secara berulang-ulang dengan kedua tangan 10-15 kali untuk mengurangi bendungan ASI. Pijatlah areola sampai ASI keluar dari puting. Bersihkan buah dada dengan air hangat dan air dingin secara bergantian. Usahakan memakai BH agar dapat menopang buah dada.

Perawatan buah dada pada masa nifas, khususnya yang mengalami kelainan: (a) jika puting susu masuk ke dalam, pada perawatan kehamilan tidak berhasil puting susu keluar, maka ditolong dengan menggunakan tepel hoed. Alat ini juga bisa digunakan pada puting susu terlalu besar atau lecet. Pada puting susu lecet bisa diberi zalf lanolin, peru balsam, gentian violet ditutup dengan kasa. Sebelum menetekkan harus dicuci terlebih dahulu. (b) Perawatan buah dada yang bengkak yang disebabkan bendungan ASI atau oleh karena ASI tidak lancar. Buah dada harus segera dikosongkan dengan pijat buah dada terlebih dahulu, lalu peras ASI keluar. Tempat untuk menampung ASI harus bersih.

c. Perawatan khusus buah dada untuk memperbanyak ASI dengan memberi kompres air panas dan air dingin pada buah dada secara bergantian dengan pengurutan dari tengah berputar ke samping terus ke bawah, dikerjakan berulang-ulang 10-15 kali, kemudian dilakukan pengetokan dengan kuku jari tangan kanan secara berputar cepat dan teratur dan akhirnya dilakukan penyiraman dengan air hangat dan air dingin bergantian, dilakukan pada saat ibu sebelum mandi.

Penyakit Menular Seksual

HIV DAN AIDS

Sejumlah infeksi virus imunodefisiensi manusia (HIV) terdiagnosis baru di tahun 2000 merupakan yang tertinggi sejak pelaporan dimu-lai dan jumlah infeksi yang didapat baru adalah melalui hubungan seksual heteroseksual. Kira-kira 30.000 orang hidup dengan HIV di Inggris, sepertiganya tidak terdiagnosis (DoH, 200 Ib).

Bagi ibu positif HIV, kehamilan dan kelahiran bayi bisa merupakan kejadian yang sangat emosional. Ibu akan merasa sangat waspada terhadap penyakitnya yang serius dan kemungkinan bayinya akan dilahirkan positif HIV. Penularan intrauterin dapat terjadi se-lama kehamilan, kelahiran, atau menyusui. Diperkirakan bahwa ibu yang baru saja terinfeksi, atau ibu yang menderita sindrom imnun-odefisiensi didapat (AIDS) lebih besar kemungkinannya mendapat bayi yang terinfeksi (AVERT, 2003). Ibu positif HIV memerlukan asuhan sensitif dari semua staf, bimbingan, dan waktu khusus untuk bicara. Ibu mungkin meminta kamar samping tetapi banyak ibu lain ingin bersama orang tua baru lainnya dan tidak dipisah-kan. Kerahasiaan adalah vital.

Tanda dan gejala

AIDS merupakan manifestasi lanjut HIV. Selama stadium HIV in-dividu bisa saja merasa sehat dan tidak curiga bahwa mereka men-denta penyakit. Pada stadium lanjut, sistem imun individu tidak mampu lagi menghadapi infeksi oportunistik dan mereka terus-menerus menderita penyakit minor dan mayor karena tubuhnya tidak mampu memberi pertahanan. Pada masa sekarang tidak ada Penyembuhan (AVERT, 2003).

Angka infeksi pada bayi sekitar 1 dalam 6 bayi (DoH, 200 Ib).

Skrining dan pengobatan

skrining semakin pro-aktif dilakukan pada ibu hamil sebagai bagian sasaran nasional pemerintah untuk mengurangi jumlah penularan ibu ke-anak sampai 80% (DoH, 200 Ib) HIV didiagnosis dengan uji darah antibodi. Namun, masih terdapat fenomena jendela sekitar 3 bulan untuk penderita HIV, sampai terdeteksi adanya antibodi dalam darah (AVERT, 2003).

Meskipun kondisi ini tidak dapat disembuhkan, namun terapi obat, seperti terapi dengan antiretrovirus, tampaknya berhasil dalam menunda atau mengurangi beratnya infeksi dan mengurangi risiko penularan vertikal HIV dari ibu ke bayi (Shaffer et al., 1999; Brock lehurst, 2002a).

Asuhan dalam persalinan

· Praktisi harus menerapkan kewaspadaan universal apa pun status HIV klien, lihat "Penanggulangan infeksi /pencegahan infeksi silang" pada awal bab ini.

· Sesaria elektif dapat mengurangi risiko penularan ke bayi sampai 50% sehingga ini merupakan cara kelahiran yang direkomendasikan.

· Bila ibu memutuskan untuk melahirkan atau risiko HIV-nya tinggi tetapi tidak diketahui, maka yang berikut harus dipertimbangkan.

ü Shaffer et al. (1999) menemukan bahwa bila zidovudin diberikan per oral, tiap 3 jam dalam persalinan, akan menghasilkan keberhasilan 37%-50% dalam pencegahan angka transmisi vertikal.

ü Perdarahan antepartum/intrapartum, kelahiran instrumental atau trauma saluran genital berat diperkirakan meningkatkan risiko penularan (Irving & Humphreys, 2000).

ü Hindari prosedur invasif termasuk episiotomi, elektroda kulit kepala janin, dan pemecahan ketuban artificial.

ü Risiko penularan vertikal meningkat bila membran ruptur lebih dari 4 jam risiko ini meningkat secara bermakna ( & Smaill, 2000).

Asuhan setelah kelahiran

· Menyusui meningkatkan dua kali risiko penularan sehingga susu buatan sangat direkomendasikan (Dunn et al., 1992).

· Bayi yang positif HIV tidak selalu mengalami gejala sampai umur beberapa bulan atau tahun. Namun, ibu/orang tua mungkin tetap berharap agar bayinya dapat diuji dengan uji darah khusus yang dikenal sebagai reaksi rantai polimerase (polymerase chain reaction, PCR). Uji yang sensitif ini dapat mendeteksi virus HIV sendiri dan bayi dapat dilakukan uji pada usia 3 bulan, kadang lebih dini (AVERT, 2003).

· Orang tua harus dinasihati mengenai potensi manfaat bagi bayi untuk memulai terapi antiretroviral setelah lahir (AVERT, 2003).

SIFILIS

Sifilis masa kini meningkat sesuai dengan peningkatan HIV (DoH, 200 Ib). Karena skrining dan pengobatan antenatal rutin, maka efek tragis penyakit ini bagi bayi sekarang menjadi jarang (Wang & Smaill, 2000).

Sifilis, yang gejala awalnya "minor", sering kali berkembang tanpa dilaporkan. Bila penyakit ini dibiarkan tanpa penanganan, penularan dapat terjadi selama kehamilan yang biasanya selama trimester ketiga atau selama kelahiran. Risiko bagi bayi bisa sangat berat dan sampai keguguran, lahir mati, kelahiran preterm, dan angka kematian perinatal 20% (Wang & Smaill, 2000).

Tanda dan gejala

· Primer — tukak tidak nyeri (syangker) muncul selain pembesaran limfonodi.

· Sekunder — ruam di sekitar vulva/anus dan pembesaran limfonodi.

· Sifilis tersier mengenai sistem saraf pusat dan sistem kardiovaskuler.

Skrining dan pengobatan

· Sifilis diuji saring dengan melakukan uji darah yang biasanya dilakukan pada ibu secara rutin pada saat pertama mendaftar.

· Penanganan meliputi dosis besar penisilin (atau eritromisin) selama 14-21 hari (Walker, 2002).

· Setiap pasangan seksual sebelumnya harus dihubungi dan ditangani (Enkin, 2000).

Asuhan setelah kelahiran

· Bila keadekuatan pengobatan pada ibu tidak diketahui, atau bila ibu tidak mendapat penisilin, ibu harus mendapatkan terapi (Walker, 2002).

· Di antara bayi yang selamat, banyak yang menderita sifilis kongenital yang dapat menyebabkan kecacatan fisik dan retardasi mental (Enkin, 2000).

GONORE

Gonore dapat ditularkan bayi melalui saluran genital selama kelahiran. Risiko bagi bayi meliputi oftalmia neonatorum gonorikadan infeksi neonatal sistemik. Risiko bagi ibu meliputi endometritis dan sepsis pelvis (Brocklehurst, 2002b).

Tanda dan gejala

Gonore dapat menyebabkan terbentuknya cairan purulen dari vagina dan uretra, dan nyeri membakar saat mengeluarkan urine tetapi biasanya tidak bergejala.

Skrining dan pengobatan

· Penyaringan biasanya tidak rutin tetapi pada setiap ibu dengan riwayat risiko tinggi aktivitas seksual, atau menderita penyakit menular seksual lainnya, maka penyaringan harus dilakukan (Wang & Smaill, 2000).

· "Standar emas" uji adalah dengan swab serviks yang dikirim untuk kultur, lebih disukai diambil saat mendaftar (Wang & Smaill, 2000).

· Pengobatan; penisilin, atau bila resisten, sefalosporin generasi ketiga (Brockleburst, 2002b).

Asuhan setelah kelahiran

· Oftalmia gonokokus muncul sebagai konjungtivitis berat atau mata lengket, dan biasanya jelas pada bayi baru lahir 2-5 hari setelah lahir. Ini dapat mengakibatkan adesi kornea yang mengakibatkan kebutaan bila tidak ditangani (Silverton, 1993). Penanganan bayi dengan penisilin, tetrasiklin, atau eritromisin lebih disukai dari perak nitrat dan juga lebih efektif terhadap Chlamydia (Broklehurst, 2002b).

KLAMIDIATRAKOMATIS

Chlamydia terjadi sampai pada 12% ibu. Bila didiamkan tanpa penanganan dapat mengakibatkan penyakit radang panggul yang dapat mengakibatkan infertilitas dan kehamilan ektopik. Penyakit ini bisa berhubungan dengan kanker serviks (DoH, 2001b). Risiko bayi meliputi aborsi, kelahiran preterm, dan penularan melalui kon-tak dengan sekresi vagina yang terinfeksi saat kelahiran.

Tanda dan gejala

Chlamydia biasanya tidak bergejala meskipun beberapa ibu mengalami nyeri dan tidak nyaman akibat servisitis atau sindrom uretra (DoH, 200Ib).

Skrining dan pengobatan

· Skrining meliputi swab Chlamydia serviks.

· Pengobatan dengan eritromisin atau amoksilin dalam kehamilan. Tetrasiklin efektif tetapi dikontraindikasikan selama kehamilan (Blocklehurst & Rooney, 2000).

Asuhan setelah kelahiran

Chlamydia merupakan penyebab tersering konjungtivitis dan dapat menyebabkan kebutaan bila tidak ditangani (Brocklehurst & Rooney, 2000). "bayi baru lahir bisa mendapat infeksi melalui jalan lahir dengan kemungkinan 18-50% mengalami konjungtivitis dan 3%-18% kesempatan menderita Chlamydia pneumonia (Brocklehurst x, Rooney, 2000).

HERPES SIMPLEKS II

Herpes simpleks II adalah virus menular seksual, jarang tetapi serius yang bisa tetap tidak aktif sampai orang mengalami stres atau tidak sehat. Biasanya merupakan kondisi kronis dan kambuhan dan bisa berat bagi bayi baru lahir (Irving & Humphreys, 2000).

Tanda dan gejala

· Infeksi herpes primer menyebabkan demam ringan dan perasaan tidak sehat.

· Muncul lesi yang nyeri sekitar genitalia internal dan eksternal/ser-viks, dengan ulserasi, biasanya sembuh dalam 3 minggu.

Skrining dan pengobatan

· Pengeluaran virus tidak dapat didiagnosis dengan uji darah atau kultur, hanya dengan visualisasi lesi (Enkin, 2000).

· Kutil dapat ditangani dengan laser, diatermi, krioterapi, atau nitrogen cair.

· Asiklovir dapat mempercepat penyembuhan tetapi tidak kuratir (Enkin, 2000).

Asuhan dalam persalinan

· Herpes aktif bisa terdiagnosis dengan inspeksi klinis di aaeran genital untuk lesi yang tampak (internal dan eksternal) pada saa awitan persalinan atau pecah ketuban spontan (Irving & rlu phreys, 2000).

· Risiko penularan ke bayi diperkirakan 50% bila ibu menderitaserangan herpes primer saat kelahiran.

· Seksto sesaria merupakan satu-satunya indikasi bila inreksi aktif sehingga lesinya jelas (Enkin, 2000).

Asuhan setelah kelahiran

· Bayi harus dilakukan skrining untuk infeksi ini dan ditangani bila perlu.

· Pada bayi yang terinfeksi, terdapat angka mortalitas 50% (Irving & Humphreys, 2000).

· Kerusakan saraf pusat dan kerusakan mata dapat terjadi (Enkin, 2000).

HEPATITIS B

Hepatitis B adalah virus yang ditularkan melalui darah yang menyebabkan inflamasi hepar. Ibu bisa mendapat hepatitis dari paparan darah terinfeksi seperti pada penggunaan obat IV atau transfusi darah. Beberapa strain hepatitis bersifat endemis pada bebera-pa negara termasuk Asia Tenggara. Sekitar 25% pembawa akan menderita komplikasi yang mengancam jiwa termasuk penyakit hepar kronis, sirosis, dan karsinoma hepatoseluler primer (Irving & Humphreys, 2000).

Tanda dan gejala

Hepatitis B ditandai dengan ikterik, malaise, demam ringan, muntah, dan anoreksia.

Skrining dan pengobatan

· Setiap orang dengan riwayat ikterik, atau berasal dari kelompok resiko tinggi, harus dilakukan skrining.

· Sampai sekarang belum ada pengobatan untuk kondisi ini.

· Pencegahan dengan vaksinasi individu yang kemungkinan berisiko, seperti bayi yang lahir dari ibu yang menderita hepatitis dan carrier seperti bidan dan dokter obstetri.

Asuhan dalam persalinan

· Hepatitis infeksiosa dapat mencetuskan persalinan preterm

· Klinisi harus melakukan kewaspadaan universal apa pun hepatitis pasien. Lihat "Penanggulangan infeksi/pencegahan infeksi silang" di awal bab ini.

· Hindari prosedur invasif termasuk pemecahan ketubah artifisial elektroda kulit kepala janin, dan episiotomi.

Asuhan setelah kelahiran

· Setiap bayi yang dilahirkan ibu yang menderita hepatitis B harus diberikan vaksinasi segera setelah lahir dan tidak lebih dari 24 jam setelah kelahiran.

· Dokter pediatrik harus mendiskusikan tentang vaksinasi dengan orang tua sebelum kelahiran. Bila orang tua memberikan persetujuan agar bayi mereka boleh mendapatkan vaksinasi maka dokter kemudian dapat memberikan resep agar jangan sampai terlambat saat pemberiannya setelah persalinan.

· Untuk perlindungan optimal pada bayi baru lahir, vaksinasi harus diulang pada usia 1 dan 6 bulan. Irving & Humphreys (2000) melihat bahwa ambilan setelah vaksinasi masih rendah.

Rangkuman

· Standar dasar kewaspadaan universal harus tetap dijalankan, tidak hanya pada ibu yang status infeksinya diketahui.

· Hubungkan dengan spesialis penanggulangan infeksi.

Infeksi akut

· Rujuklah ibu ke tim obstetrik bila ada tanda infeksi.

· Peningkatan ringan suhu maternal dan takikardia biasanya merupakan tanda paling dini infeksi.

· Tiap ibu dengan demam dan cairan berbau menyengat mem lukan penyaringan segera dan dimulainya antibiotika parenter darah swab yang sesuai, dan yang lainnya harus diambil unt skrining.

· Observasi bayi saat lahir tentang adanya tanda infeksi. Bayi dengan setiap gejala (Kotak 9.3) memerlukan pengkajian segera agar bisa dilakukan penanganan.

· Terapkan prosedur penanggulangan infeksi baku untuk mencegah infeksi, kontrol staf serta ibu lain dan bayinya.

· Orang tua harus waspada mengenai apa yang harus dicari pada bayi yang tampak tidak sehat dan siapa yang perlu dihubungi. Terutama penting bagi bayi yang dilahirkan di rumah, dipulang-kan dini, atau dilahirkan ibu dengan potensial risiko infeksi.

Infeksi kronis

· Banyak klien dengan HIV atau hepatitis status infeksinya tidak diketahui dan, yang seperti ini, mempunyai risiko menularkan infeksi pada orang lain, terutama bayi yang belum dilahirkannya.

· Orang tua mungkin memerlukan dukungan dan penjelasan bila bayi mereka dilahirkan tidak sehat karena menderita infeksi.

Sejumlah infeksi virus imunodefisiensi manusia (HIV) terdiagnosis baru di tahun 2000 merupakan yang tertinggi sejak pelaporan dimu-lai dan jumlah infeksi yang didapat baru adalah melalui hubungan seksual heteroseksual. Kira-kira 30.000 orang hidup dengan HIV di Inggris, sepertiganya tidak terdiagnosis (DoH, 200 Ib).

Bagi ibu positif HIV, kehamilan dan kelahiran bayi bisa merupakan kejadian yang sangat emosional. Ibu akan merasa sangat waspada terhadap penyakitnya yang serius dan kemungkinan bayinya akan dilahirkan positif HIV. Penularan intrauterin dapat terjadi se-lama kehamilan, kelahiran, atau menyusui. Diperkirakan bahwa ibu yang baru saja terinfeksi, atau ibu yang menderita sindrom imnun-odefisiensi didapat (AIDS) lebih besar kemungkinannya mendapat bayi yang terinfeksi (AVERT, 2003). Ibu positif HIV memerlukan asuhan sensitif dari semua staf, bimbingan, dan waktu khusus untuk bicara. Ibu mungkin meminta kamar samping tetapi banyak ibu lain ingin bersama orang tua baru lainnya dan tidak dipisah-kan. Kerahasiaan adalah vital.

Tanda dan gejala

AIDS merupakan manifestasi lanjut HIV. Selama stadium HIV in-dividu bisa saja merasa sehat dan tidak curiga bahwa mereka men-denta penyakit. Pada stadium lanjut, sistem imun individu tidak mampu lagi menghadapi infeksi oportunistik dan mereka terus-menerus menderita penyakit minor dan mayor karena tubuhnya tidak mampu memberi pertahanan. Pada masa sekarang tidak ada Penyembuhan (AVERT, 2003).

Angka infeksi pada bayi sekitar 1 dalam 6 bayi (DoH, 200 Ib).

Skrining dan pengobatan

skrining semakin pro-aktif dilakukan pada ibu hamil sebagai bagian sasaran nasional pemerintah untuk mengurangi jumlah penularan ibu ke-anak sampai 80% (DoH, 200 Ib) HIV didiagnosis dengan uji darah antibodi. Namun, masih terdapat fenomena jendela sekitar 3 bulan untuk penderita HIV, sampai terdeteksi adanya antibodi dalam darah (AVERT, 2003).

Meskipun kondisi ini tidak dapat disembuhkan, namun terapi obat, seperti terapi dengan antiretrovirus, tampaknya berhasil dalam menunda atau mengurangi beratnya infeksi dan mengurangi risiko penularan vertikal HIV dari ibu ke bayi (Shaffer et al., 1999; Brock lehurst, 2002a).

Asuhan dalam persalinan

· Praktisi harus menerapkan kewaspadaan universal apa pun status HIV klien, lihat "Penanggulangan infeksi /pencegahan infeksi silang" pada awal bab ini.

· Sesaria elektif dapat mengurangi risiko penularan ke bayi sampai 50% sehingga ini merupakan cara kelahiran yang direkomendasikan.

· Bila ibu memutuskan untuk melahirkan atau risiko HIV-nya tinggi tetapi tidak diketahui, maka yang berikut harus dipertimbangkan.

ü Shaffer et al. (1999) menemukan bahwa bila zidovudin diberikan per oral, tiap 3 jam dalam persalinan, akan menghasilkan keberhasilan 37%-50% dalam pencegahan angka transmisi vertikal.

ü Perdarahan antepartum/intrapartum, kelahiran instrumental atau trauma saluran genital berat diperkirakan meningkatkan risiko penularan (Irving & Humphreys, 2000).

ü Hindari prosedur invasif termasuk episiotomi, elektroda kulit kepala janin, dan pemecahan ketuban artificial.

ü Risiko penularan vertikal meningkat bila membran ruptur lebih dari 4 jam risiko ini meningkat secara bermakna ( & Smaill, 2000).

Asuhan setelah kelahiran

· Menyusui meningkatkan dua kali risiko penularan sehingga susu buatan sangat direkomendasikan (Dunn et al., 1992).

· Bayi yang positif HIV tidak selalu mengalami gejala sampai umur beberapa bulan atau tahun. Namun, ibu/orang tua mungkin tetap berharap agar bayinya dapat diuji dengan uji darah khusus yang dikenal sebagai reaksi rantai polimerase (polymerase chain reaction, PCR). Uji yang sensitif ini dapat mendeteksi virus HIV sendiri dan bayi dapat dilakukan uji pada usia 3 bulan, kadang lebih dini (AVERT, 2003).

· Orang tua harus dinasihati mengenai potensi manfaat bagi bayi untuk memulai terapi antiretroviral setelah lahir (AVERT, 2003).

SIFILIS

Sifilis masa kini meningkat sesuai dengan peningkatan HIV (DoH, 200 Ib). Karena skrining dan pengobatan antenatal rutin, maka efek tragis penyakit ini bagi bayi sekarang menjadi jarang (Wang & Smaill, 2000).

Sifilis, yang gejala awalnya "minor", sering kali berkembang tanpa dilaporkan. Bila penyakit ini dibiarkan tanpa penanganan, penularan dapat terjadi selama kehamilan yang biasanya selama trimester ketiga atau selama kelahiran. Risiko bagi bayi bisa sangat berat dan sampai keguguran, lahir mati, kelahiran preterm, dan angka kematian perinatal 20% (Wang & Smaill, 2000).

Tanda dan gejala

· Primer — tukak tidak nyeri (syangker) muncul selain pembesaran limfonodi.

· Sekunder — ruam di sekitar vulva/anus dan pembesaran limfonodi.

· Sifilis tersier mengenai sistem saraf pusat dan sistem kardiovaskuler.

Skrining dan pengobatan

· Sifilis diuji saring dengan melakukan uji darah yang biasanya dilakukan pada ibu secara rutin pada saat pertama mendaftar.

· Penanganan meliputi dosis besar penisilin (atau eritromisin) selama 14-21 hari (Walker, 2002).

· Setiap pasangan seksual sebelumnya harus dihubungi dan ditangani (Enkin, 2000).

Asuhan setelah kelahiran

· Bila keadekuatan pengobatan pada ibu tidak diketahui, atau bila ibu tidak mendapat penisilin, ibu harus mendapatkan terapi (Walker, 2002).

· Di antara bayi yang selamat, banyak yang menderita sifilis kongenital yang dapat menyebabkan kecacatan fisik dan retardasi mental (Enkin, 2000).

GONORE

Gonore dapat ditularkan bayi melalui saluran genital selama kelahiran. Risiko bagi bayi meliputi oftalmia neonatorum gonorikadan infeksi neonatal sistemik. Risiko bagi ibu meliputi endometritis dan sepsis pelvis (Brocklehurst, 2002b).

Tanda dan gejala

Gonore dapat menyebabkan terbentuknya cairan purulen dari vagina dan uretra, dan nyeri membakar saat mengeluarkan urine tetapi biasanya tidak bergejala.

Skrining dan pengobatan

· Penyaringan biasanya tidak rutin tetapi pada setiap ibu dengan riwayat risiko tinggi aktivitas seksual, atau menderita penyakit menular seksual lainnya, maka penyaringan harus dilakukan (Wang & Smaill, 2000).

· "Standar emas" uji adalah dengan swab serviks yang dikirim untuk kultur, lebih disukai diambil saat mendaftar (Wang & Smaill, 2000).

· Pengobatan; penisilin, atau bila resisten, sefalosporin generasi ketiga (Brockleburst, 2002b).

Asuhan setelah kelahiran

· Oftalmia gonokokus muncul sebagai konjungtivitis berat atau mata lengket, dan biasanya jelas pada bayi baru lahir 2-5 hari setelah lahir. Ini dapat mengakibatkan adesi kornea yang mengakibatkan kebutaan bila tidak ditangani (Silverton, 1993). Penanganan bayi dengan penisilin, tetrasiklin, atau eritromisin lebih disukai dari perak nitrat dan juga lebih efektif terhadap Chlamydia (Broklehurst, 2002b).

KLAMIDIATRAKOMATIS

Chlamydia terjadi sampai pada 12% ibu. Bila didiamkan tanpa penanganan dapat mengakibatkan penyakit radang panggul yang dapat mengakibatkan infertilitas dan kehamilan ektopik. Penyakit ini bisa berhubungan dengan kanker serviks (DoH, 2001b). Risiko bayi meliputi aborsi, kelahiran preterm, dan penularan melalui kon-tak dengan sekresi vagina yang terinfeksi saat kelahiran.

Tanda dan gejala

Chlamydia biasanya tidak bergejala meskipun beberapa ibu mengalami nyeri dan tidak nyaman akibat servisitis atau sindrom uretra (DoH, 200Ib).

Skrining dan pengobatan

· Skrining meliputi swab Chlamydia serviks.

· Pengobatan dengan eritromisin atau amoksilin dalam kehamilan. Tetrasiklin efektif tetapi dikontraindikasikan selama kehamilan (Blocklehurst & Rooney, 2000).

Asuhan setelah kelahiran

Chlamydia merupakan penyebab tersering konjungtivitis dan dapat menyebabkan kebutaan bila tidak ditangani (Brocklehurst & Rooney, 2000). "bayi baru lahir bisa mendapat infeksi melalui jalan lahir dengan kemungkinan 18-50% mengalami konjungtivitis dan 3%-18% kesempatan menderita Chlamydia pneumonia (Brocklehurst x, Rooney, 2000).

HERPES SIMPLEKS II

Herpes simpleks II adalah virus menular seksual, jarang tetapi serius yang bisa tetap tidak aktif sampai orang mengalami stres atau tidak sehat. Biasanya merupakan kondisi kronis dan kambuhan dan bisa berat bagi bayi baru lahir (Irving & Humphreys, 2000).

Tanda dan gejala

· Infeksi herpes primer menyebabkan demam ringan dan perasaan tidak sehat.

· Muncul lesi yang nyeri sekitar genitalia internal dan eksternal/ser-viks, dengan ulserasi, biasanya sembuh dalam 3 minggu.

Skrining dan pengobatan

· Pengeluaran virus tidak dapat didiagnosis dengan uji darah atau kultur, hanya dengan visualisasi lesi (Enkin, 2000).

· Kutil dapat ditangani dengan laser, diatermi, krioterapi, atau nitrogen cair.

· Asiklovir dapat mempercepat penyembuhan tetapi tidak kuratir (Enkin, 2000).

Asuhan dalam persalinan

· Herpes aktif bisa terdiagnosis dengan inspeksi klinis di aaeran genital untuk lesi yang tampak (internal dan eksternal) pada saa awitan persalinan atau pecah ketuban spontan (Irving & rlu phreys, 2000).

· Risiko penularan ke bayi diperkirakan 50% bila ibu menderitaserangan herpes primer saat kelahiran.

· Seksto sesaria merupakan satu-satunya indikasi bila inreksi aktif sehingga lesinya jelas (Enkin, 2000).

Asuhan setelah kelahiran

· Bayi harus dilakukan skrining untuk infeksi ini dan ditangani bila perlu.

· Pada bayi yang terinfeksi, terdapat angka mortalitas 50% (Irving & Humphreys, 2000).

· Kerusakan saraf pusat dan kerusakan mata dapat terjadi (Enkin, 2000).

HEPATITIS B

Hepatitis B adalah virus yang ditularkan melalui darah yang menyebabkan inflamasi hepar. Ibu bisa mendapat hepatitis dari paparan darah terinfeksi seperti pada penggunaan obat IV atau transfusi darah. Beberapa strain hepatitis bersifat endemis pada bebera-pa negara termasuk Asia Tenggara. Sekitar 25% pembawa akan menderita komplikasi yang mengancam jiwa termasuk penyakit hepar kronis, sirosis, dan karsinoma hepatoseluler primer (Irving & Humphreys, 2000).

Tanda dan gejala

Hepatitis B ditandai dengan ikterik, malaise, demam ringan, muntah, dan anoreksia.

Skrining dan pengobatan

· Setiap orang dengan riwayat ikterik, atau berasal dari kelompok resiko tinggi, harus dilakukan skrining.

· Sampai sekarang belum ada pengobatan untuk kondisi ini.

· Pencegahan dengan vaksinasi individu yang kemungkinan berisiko, seperti bayi yang lahir dari ibu yang menderita hepatitis dan carrier seperti bidan dan dokter obstetri.

Asuhan dalam persalinan

· Hepatitis infeksiosa dapat mencetuskan persalinan preterm

· Klinisi harus melakukan kewaspadaan universal apa pun hepatitis pasien. Lihat "Penanggulangan infeksi/pencegahan infeksi silang" di awal bab ini.

· Hindari prosedur invasif termasuk pemecahan ketubah artifisial elektroda kulit kepala janin, dan episiotomi.

Asuhan setelah kelahiran

· Setiap bayi yang dilahirkan ibu yang menderita hepatitis B harus diberikan vaksinasi segera setelah lahir dan tidak lebih dari 24 jam setelah kelahiran.

· Dokter pediatrik harus mendiskusikan tentang vaksinasi dengan orang tua sebelum kelahiran. Bila orang tua memberikan persetujuan agar bayi mereka boleh mendapatkan vaksinasi maka dokter kemudian dapat memberikan resep agar jangan sampai terlambat saat pemberiannya setelah persalinan.

· Untuk perlindungan optimal pada bayi baru lahir, vaksinasi harus diulang pada usia 1 dan 6 bulan. Irving & Humphreys (2000) melihat bahwa ambilan setelah vaksinasi masih rendah.

Rangkuman

· Standar dasar kewaspadaan universal harus tetap dijalankan, tidak hanya pada ibu yang status infeksinya diketahui.

· Hubungkan dengan spesialis penanggulangan infeksi.

Infeksi akut

· Rujuklah ibu ke tim obstetrik bila ada tanda infeksi.

· Peningkatan ringan suhu maternal dan takikardia biasanya merupakan tanda paling dini infeksi.

· Tiap ibu dengan demam dan cairan berbau menyengat mem lukan penyaringan segera dan dimulainya antibiotika parenter darah swab yang sesuai, dan yang lainnya harus diambil unt skrining.

· Observasi bayi saat lahir tentang adanya tanda infeksi. Bayi dengan setiap gejala (Kotak 9.3) memerlukan pengkajian segera agar bisa dilakukan penanganan.

· Terapkan prosedur penanggulangan infeksi baku untuk mencegah infeksi, kontrol staf serta ibu lain dan bayinya.

· Orang tua harus waspada mengenai apa yang harus dicari pada bayi yang tampak tidak sehat dan siapa yang perlu dihubungi. Terutama penting bagi bayi yang dilahirkan di rumah, dipulang-kan dini, atau dilahirkan ibu dengan potensial risiko infeksi.

Infeksi kronis

· Banyak klien dengan HIV atau hepatitis status infeksinya tidak diketahui dan, yang seperti ini, mempunyai risiko menularkan infeksi pada orang lain, terutama bayi yang belum dilahirkannya.

· Orang tua mungkin memerlukan dukungan dan penjelasan bila bayi mereka dilahirkan tidak sehat karena menderita infeksi.

Selasa, 27 Januari 2009

Pemeriksaan Fisik

1. Pengertian

Pemeriksaan fisik adalah kemampuan mengobservasi secara spesifik dan sistematis terhadap seorang pasien yang dapat mengarahkan tenaga kesehatan untuk memastikan atau mengesampingkan suatu diagnosa (Capernito, 2000: 50).

2. Macam

Macam pemeriksaan fisik menurut Swartz (1995: 49) dalam Buku Ajar Diagnostik Fisik, meliputi:

Inspeksi

Inspeksi dapat memberikan informasi yang banyak sekali. Teknik yang baik memerlukan lebih dari sekedar pandangan sekilas saja. Pemeriksa harus melatih dirinya untuk melihat tubuh dengan menggunakan suatu pendekatan sistematik. Penampilan umum mencakup keadaan kesadaran dan perawatan pribadi. Apakah pasien kelihatan sehat atau sakit? Ada beberapa tanda yang dapat membantu pemeriksa. Gizi buruk, mata cekung, cekung di daerah temporal, dan kulit kendur berkaitan dengan penyakit kronis.

Pemeriksa harus dapat mengenali tanda-tanda utama peradangan: pembengkakan, panas, kemerahan, nyeri dan gangguan fungsi. Pembengkakan disebabkan oleh edema atau kongesti di dalam jaringan setempat. Panas merupakan sensasi yang disebabkan oleh peningkatan suplai darah ke daerah yang sakit. Kemerahan merupakan manifestasi peningkatan suplai darah. Nyeri sering disebabkan oleh pembengkakan yang menyebabkan peningkatan tekanan pada serabut saraf. Akibat nyeri dan pembengkakan, timbul gangguan fungsi.

Varney (1997: 95) menyatakan, pemeriksaan inspeksi yang juga perlu dikaji:

(1) Kepala : Bentuk Kepala, simetris/tidak, rambut kering/tidak, kulit kepala bersih/tidak, rambut rontok/tidak, berketombe/tidak

(2) Muka : Simetris/tidak, pucat/tidak, oederma/tidak

(3) Mata : Simetris/tidak, conjungtiva pucat/tidak, sklera kuning/tidak.

(4) Hidung : Simetris/tidak, bersih/tidak, ada polip/tidak, ada epitaksis/tidak, ada secret/tidak

(5) Mulut : Simetris/tidak, bersih/ tidak, ada stomatitis/ tidak, bibir lembab/kering, ada caries/ tidak, ada epulis/tidak

(6) Telinga : Simetris/tidak, bersih/tidak, pendengaran baik/tidak, ada OMA/OMP/tidak, ada serumen/tidak

(7) Leher : ada pembesaran kelenjar tyroid/tidak, ada JVP/tidak, ada pembesaran kelenjar limfe/tidak

(8) Axila : ada pembesaran kelenjar limfe/tidak

(9) Dada : Simetris/tidak, pernafasan teratur/tidak

(10) Mammae : Simetris/tidak, ada hiperpigmentasi areola/tidak, ada pembengkakan/tidak, ada pus/tidak, ada retraksi puting susu/tidak, ada luka bekas operasi/tidak, kebersihan puting baik/tidak

(11) Abdomen : Simetris/tidak, ada linea nigra/tidak, ada striae gravida/tidak

(12) Genetalia : Bersih/ tidak, ada varises/tidak, ada oedema/tidak, ada lochea rubra / sanguinolenta / serosa / alba / purulenta, bau lochea khas / busuk, berapa kali ganti pembalut

(13) Ekstremitas : Simetris/tidak, oedema/tidak, ada varises/tidak, gerakan aktif/tidak

(14) Punggung : lordosis/kifosis/scoliosis

Palpasi

Palpasi adalah penggunaan sensasi taktil untuk menentukan ciri-ciri suatu sistem organ. Suatu massa berdenyut di abdomen mungkin merupakan suatu aneurisma abdominal. Suatu massa nyeri tekan akut di kuadran kanan atas abdomen yang turun selama inspirasi mungkin merupakan kandung empedu yang meradang. Menurut Saifudin (2002: 124), palpasi dapat digolongkan sebagai berikut

(1) Arteri Radialis : Jumlah nadi dalam satu menit

(2) Mammae : Clostrum/ASI sudah keluar/belum, ada benjolan abnormal/tidak

(3) Abdomen : Nyeri tekan/tidak, ada pembesaran hepar dan limpa/tidak, TFU 2 jari di bawah pusat/tidak, kontraksi baik/tidak

(4) Genetalia : Nyeri tekan pada perineum/tidak

(5) Ekstremitas : Ada tromboflebitis/tidak

Perkusi

Perkusi berkaitan dengan sensasi taktil dan bunyi yang dihasilkan apabila suatu pukulan keras dilakukan pada suatu daerah yang diperiksa. Ini memberikan informasi berharga mengenai struktur organ atau jaringan di bawahnya. Perbedaan sensasi dibandingkan dengan normal mungkin berkaitan dengan cairan di dalam suatu daerah yang seharusnya tidak mengandung cairan. Paru-paru yang kolaps akan mengubah bunyi perkusi, sama halnya dengan massa padat di dalam perut. Perkusi bunyi pekak di garis tengah perut bawah mungkin menunjukkan kandung kemih yang terdistensi. Adapun yang dikaji:

(1) Abdomen : kembung/tidak, ada ascietes/tidak

(2) Reflek Patella : positif/negatif (Saifudin, 2002: 124)

Auskultasi

Auskultasi mencakup mendengarkan bunyi yang dihasilkan oleh organ dalam. Teknik ini memberikan informasi mengenai patofisiologi suatu organ. Pemeriksa dianjurkan untuk belajar sebanyak mungkin dari teknik-teknik lain sebelum menggunakan stetoskop. Alat ini seharusnya memperkuat tanda-tanda yang diperoleh dari teknik-teknik lain. Yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan auskultasi adalah:

(1) Dada : ada denyut jantung/tidak, ada bising mur mur/tidak, ada suara wheezing/tidak

(2) Abdomen : ada bising usus/tidak

(3) Arteri Brachialis : systole dan diastole pada pemeriksaan tekanan darah

Pemeriksaan fisik adalah kemampuan mengobservasi secara spesifik dan sistematis terhadap seorang pasien yang dapat mengarahkan tenaga kesehatan untuk memastikan atau mengesampingkan suatu diagnosa (Capernito, 2000: 50).

2. Macam

Macam pemeriksaan fisik menurut Swartz (1995: 49) dalam Buku Ajar Diagnostik Fisik, meliputi:

Inspeksi

Inspeksi dapat memberikan informasi yang banyak sekali. Teknik yang baik memerlukan lebih dari sekedar pandangan sekilas saja. Pemeriksa harus melatih dirinya untuk melihat tubuh dengan menggunakan suatu pendekatan sistematik. Penampilan umum mencakup keadaan kesadaran dan perawatan pribadi. Apakah pasien kelihatan sehat atau sakit? Ada beberapa tanda yang dapat membantu pemeriksa. Gizi buruk, mata cekung, cekung di daerah temporal, dan kulit kendur berkaitan dengan penyakit kronis.

Pemeriksa harus dapat mengenali tanda-tanda utama peradangan: pembengkakan, panas, kemerahan, nyeri dan gangguan fungsi. Pembengkakan disebabkan oleh edema atau kongesti di dalam jaringan setempat. Panas merupakan sensasi yang disebabkan oleh peningkatan suplai darah ke daerah yang sakit. Kemerahan merupakan manifestasi peningkatan suplai darah. Nyeri sering disebabkan oleh pembengkakan yang menyebabkan peningkatan tekanan pada serabut saraf. Akibat nyeri dan pembengkakan, timbul gangguan fungsi.

Varney (1997: 95) menyatakan, pemeriksaan inspeksi yang juga perlu dikaji:

(1) Kepala : Bentuk Kepala, simetris/tidak, rambut kering/tidak, kulit kepala bersih/tidak, rambut rontok/tidak, berketombe/tidak

(2) Muka : Simetris/tidak, pucat/tidak, oederma/tidak

(3) Mata : Simetris/tidak, conjungtiva pucat/tidak, sklera kuning/tidak.

(4) Hidung : Simetris/tidak, bersih/tidak, ada polip/tidak, ada epitaksis/tidak, ada secret/tidak

(5) Mulut : Simetris/tidak, bersih/ tidak, ada stomatitis/ tidak, bibir lembab/kering, ada caries/ tidak, ada epulis/tidak

(6) Telinga : Simetris/tidak, bersih/tidak, pendengaran baik/tidak, ada OMA/OMP/tidak, ada serumen/tidak

(7) Leher : ada pembesaran kelenjar tyroid/tidak, ada JVP/tidak, ada pembesaran kelenjar limfe/tidak

(8) Axila : ada pembesaran kelenjar limfe/tidak

(9) Dada : Simetris/tidak, pernafasan teratur/tidak

(10) Mammae : Simetris/tidak, ada hiperpigmentasi areola/tidak, ada pembengkakan/tidak, ada pus/tidak, ada retraksi puting susu/tidak, ada luka bekas operasi/tidak, kebersihan puting baik/tidak

(11) Abdomen : Simetris/tidak, ada linea nigra/tidak, ada striae gravida/tidak

(12) Genetalia : Bersih/ tidak, ada varises/tidak, ada oedema/tidak, ada lochea rubra / sanguinolenta / serosa / alba / purulenta, bau lochea khas / busuk, berapa kali ganti pembalut

(13) Ekstremitas : Simetris/tidak, oedema/tidak, ada varises/tidak, gerakan aktif/tidak

(14) Punggung : lordosis/kifosis/scoliosis

Palpasi

Palpasi adalah penggunaan sensasi taktil untuk menentukan ciri-ciri suatu sistem organ. Suatu massa berdenyut di abdomen mungkin merupakan suatu aneurisma abdominal. Suatu massa nyeri tekan akut di kuadran kanan atas abdomen yang turun selama inspirasi mungkin merupakan kandung empedu yang meradang. Menurut Saifudin (2002: 124), palpasi dapat digolongkan sebagai berikut

(1) Arteri Radialis : Jumlah nadi dalam satu menit

(2) Mammae : Clostrum/ASI sudah keluar/belum, ada benjolan abnormal/tidak

(3) Abdomen : Nyeri tekan/tidak, ada pembesaran hepar dan limpa/tidak, TFU 2 jari di bawah pusat/tidak, kontraksi baik/tidak

(4) Genetalia : Nyeri tekan pada perineum/tidak

(5) Ekstremitas : Ada tromboflebitis/tidak

Perkusi

Perkusi berkaitan dengan sensasi taktil dan bunyi yang dihasilkan apabila suatu pukulan keras dilakukan pada suatu daerah yang diperiksa. Ini memberikan informasi berharga mengenai struktur organ atau jaringan di bawahnya. Perbedaan sensasi dibandingkan dengan normal mungkin berkaitan dengan cairan di dalam suatu daerah yang seharusnya tidak mengandung cairan. Paru-paru yang kolaps akan mengubah bunyi perkusi, sama halnya dengan massa padat di dalam perut. Perkusi bunyi pekak di garis tengah perut bawah mungkin menunjukkan kandung kemih yang terdistensi. Adapun yang dikaji:

(1) Abdomen : kembung/tidak, ada ascietes/tidak

(2) Reflek Patella : positif/negatif (Saifudin, 2002: 124)

Auskultasi

Auskultasi mencakup mendengarkan bunyi yang dihasilkan oleh organ dalam. Teknik ini memberikan informasi mengenai patofisiologi suatu organ. Pemeriksa dianjurkan untuk belajar sebanyak mungkin dari teknik-teknik lain sebelum menggunakan stetoskop. Alat ini seharusnya memperkuat tanda-tanda yang diperoleh dari teknik-teknik lain. Yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan auskultasi adalah:

(1) Dada : ada denyut jantung/tidak, ada bising mur mur/tidak, ada suara wheezing/tidak

(2) Abdomen : ada bising usus/tidak

(3) Arteri Brachialis : systole dan diastole pada pemeriksaan tekanan darah

Kebutuhan Ibu Nifas

Kebutuhan ibu nifas (Mochtar, 1998: 116 ) meliputi:

a. Mobilisasi: karena lelah sehabis bersalin, ibu harus istirahat, tidur terlentang selama 8 jam pasca persalinan. Kemudian boleh miring-miring ke kanan dan ke kiri untuk mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli. Pada hari ke- 2 diperbolehkan duduk, hari ke 3 jalan-jalan, dan hari ke 4 atau 5 sudah diperbolehkan pulang. Mobilisasi di atas mempunyai variasi, bergantung pada komplikasi persalinan, nifas dan sembuhnya luka-luka.

b. Diet: makanan harus bermutu, bergizi dan cukup kalori. Sebaiknya makan makanan yang mengandung protein, banyak cairan, sayur-sayuran dan buah-buahan.

c. Miksi: hendaknya kencing dapat dilakukan sendiri secepatnya. Kadang- kadang wanita mengalami sulit kencing, karena sfingter uretra ditekan oleh kepala janin dan spasme oleh iritasi m. sphincter ani selama persalinan, juga oleh karena adanya edema kandung kemih yang terjadi selama persalinan. Bila kandung kemih penuh dan wanita sulit kencing, sebaiknya dilakukan kateterisasi.

d. Defekasi: buang air besar harus dilakukan 3-4 hari pasca persalinan. Bila masih sulit buang air besar dan terjadi obstipasi apalagi berak keras dapat diberikan obat laksans per oral atau per rektal. Jika masih belum bisa dilakukan klisma.

e. Perawatan payudara (mamma): perawatan mamma telah dimulai sejak wanita hamil supaya puting susu lemas, tidak keras dan kering sebagai persiapan untuk menyusui bayinya. Bila bayi meninggal, laktasi harus dihentikan dengan cara:

(1) Pembalutan mamma sampai tertekan

(2) Pemberian obat estrogen untuk supresi LH seperti tablet lynoral dan parlodel. Dianjurkan sekali supaya ibu menyusukan bayinya karena sangat baik untuk kesehatan bayinya.

f. Laktasi: Untuk menghadapi masa laktasi (menyusukan) sejak dari kehamilan telah terjadi perubahan-perubahan pada kelenjar mamma yaitu:

(1) Proliferasi jaringan pada kelenjar-kelenjar, alveoli dan jaringan lemak bertambah

(2) Keluaran cairan susu jolong dari duktus laktiferus disebut colostrum. berwarna kuning-putih susu.

(3) Hipervaskularisasi pada permukaan dan bagian dalam, di mana vena-vena berdilatasi sehingga tampak jelas.

(4) Setelah persalinan, pengaruh supresi estrogen dan progesteron hilang. Maka timbul pengaruh hormon laktogenik (LH) atau prolaktin yang akan merangsang air susu. Di samping ilu, pengaruh oksitosin menyebabkan mio-epitel kelenjar susu berkontraksi sehingga air susu keluar. Produksi akan banyak sesudah 2-3 hari pasca persalinan,

Bila bayi mulai disusui, isapan pada puting susu merupakan rangsangan psikis yang secara reflektoris mengakibatkan oksitosin dikeluarkan oleh hipofise. Produksi air susu ibu (ASI) akan lebih banyak. Sebagai efek positif adalah involusi uteri akan lebih sempurna. Di samping ASI merupakan makanan utama bayi yang tidak ada bandingannya, menyusukan bayi sangat baik untuk menjelmakan rasa kasih sayang antara ibu dan anaknya. Air susu ibu adalah untuk anak ibu. Ibu dan bayi dapat ditempatkan dalam satu kamar (rooming in) atau pada tempat yang terpisah. Keuntungan rooming in:

(1) mudah menyusukan bayi,

(2) setiap saat selalu ada kontak antara ibu dan bayi dan

(3) sedini mungkin ibu telah belajar mengurus bayinya.

g. Cuti hamil dan bersalin: menurut undang-undang, bagi wanita pekerja berhak mengambil cuti hamil dan bersalin selama 3 bulan, yaitu 1 bulan sebelum bersalin ditambah 2 bulan setelah persalinan.

a. Mobilisasi: karena lelah sehabis bersalin, ibu harus istirahat, tidur terlentang selama 8 jam pasca persalinan. Kemudian boleh miring-miring ke kanan dan ke kiri untuk mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli. Pada hari ke- 2 diperbolehkan duduk, hari ke 3 jalan-jalan, dan hari ke 4 atau 5 sudah diperbolehkan pulang. Mobilisasi di atas mempunyai variasi, bergantung pada komplikasi persalinan, nifas dan sembuhnya luka-luka.

b. Diet: makanan harus bermutu, bergizi dan cukup kalori. Sebaiknya makan makanan yang mengandung protein, banyak cairan, sayur-sayuran dan buah-buahan.

c. Miksi: hendaknya kencing dapat dilakukan sendiri secepatnya. Kadang- kadang wanita mengalami sulit kencing, karena sfingter uretra ditekan oleh kepala janin dan spasme oleh iritasi m. sphincter ani selama persalinan, juga oleh karena adanya edema kandung kemih yang terjadi selama persalinan. Bila kandung kemih penuh dan wanita sulit kencing, sebaiknya dilakukan kateterisasi.

d. Defekasi: buang air besar harus dilakukan 3-4 hari pasca persalinan. Bila masih sulit buang air besar dan terjadi obstipasi apalagi berak keras dapat diberikan obat laksans per oral atau per rektal. Jika masih belum bisa dilakukan klisma.

e. Perawatan payudara (mamma): perawatan mamma telah dimulai sejak wanita hamil supaya puting susu lemas, tidak keras dan kering sebagai persiapan untuk menyusui bayinya. Bila bayi meninggal, laktasi harus dihentikan dengan cara:

(1) Pembalutan mamma sampai tertekan

(2) Pemberian obat estrogen untuk supresi LH seperti tablet lynoral dan parlodel. Dianjurkan sekali supaya ibu menyusukan bayinya karena sangat baik untuk kesehatan bayinya.

f. Laktasi: Untuk menghadapi masa laktasi (menyusukan) sejak dari kehamilan telah terjadi perubahan-perubahan pada kelenjar mamma yaitu:

(1) Proliferasi jaringan pada kelenjar-kelenjar, alveoli dan jaringan lemak bertambah

(2) Keluaran cairan susu jolong dari duktus laktiferus disebut colostrum. berwarna kuning-putih susu.

(3) Hipervaskularisasi pada permukaan dan bagian dalam, di mana vena-vena berdilatasi sehingga tampak jelas.

(4) Setelah persalinan, pengaruh supresi estrogen dan progesteron hilang. Maka timbul pengaruh hormon laktogenik (LH) atau prolaktin yang akan merangsang air susu. Di samping ilu, pengaruh oksitosin menyebabkan mio-epitel kelenjar susu berkontraksi sehingga air susu keluar. Produksi akan banyak sesudah 2-3 hari pasca persalinan,

Bila bayi mulai disusui, isapan pada puting susu merupakan rangsangan psikis yang secara reflektoris mengakibatkan oksitosin dikeluarkan oleh hipofise. Produksi air susu ibu (ASI) akan lebih banyak. Sebagai efek positif adalah involusi uteri akan lebih sempurna. Di samping ASI merupakan makanan utama bayi yang tidak ada bandingannya, menyusukan bayi sangat baik untuk menjelmakan rasa kasih sayang antara ibu dan anaknya. Air susu ibu adalah untuk anak ibu. Ibu dan bayi dapat ditempatkan dalam satu kamar (rooming in) atau pada tempat yang terpisah. Keuntungan rooming in:

(1) mudah menyusukan bayi,

(2) setiap saat selalu ada kontak antara ibu dan bayi dan

(3) sedini mungkin ibu telah belajar mengurus bayinya.

g. Cuti hamil dan bersalin: menurut undang-undang, bagi wanita pekerja berhak mengambil cuti hamil dan bersalin selama 3 bulan, yaitu 1 bulan sebelum bersalin ditambah 2 bulan setelah persalinan.

Rooming in

Rawat gabung atau rooming in ialah suatu sistem perawatan di mana bayi serta ibu dirawat dalam satu unit. Dalam pelaksanaannya bayi harus selalu berada di samping ibu sejak segera setelah dilahirkan sampai pulang. Ini bukan suatu yang baru. Di Indonesia persalinan 80% terjadi di rumah dan bayinya langsung dirawat gabung. Untuk persalinan di rumah sakit terdapat modifikasi dalam praktek bahwa pada saat kunjungan bayi ditempatkan dalam suatu station bayi agar tidak ada kontaminasi dengan pengunjung. Station bayi dibuat dengan dinding kaca agar pengunjung dapat melihat bayi (Wiknjosastro, 2002: 266)

Tujuan rawat gabung :

a. Bantuan emosional. Setelah menunggu selama sembilan bulan dan setelah lelah dalam proses persalinan si ibu akan sangat senang bahagia bila dekat dengan bayi. Si ibu dapat membelai-belai bayi, mendengar tangis bayi, mencium-cium dan memperhatikan bayinya yang tidur di sampingnya. Hubungan kedua makhluk mi sangat penting untuk saling mengenal terutama pada hari-hari pertama setelah persalinan. Bayi akan memperoleh kehangatan tubuh ibu, suara ibu, kelembutan dan kasih sayang ibu (handing effect).

b. Penggunaan Air Susu Ibu. ASI adalah makanan bayi yang terbaik. Produksi ASI akan lebih cepat dan lebih banyak bila dirangsang sedini mungkin dengan cara menetekkan sejak bayi lahir hingga selama mungkin. Pada hari-hari pertama, yang keluar adalah colostrum yang jumlahnya sedikit. Tidak perlu khawatir bahwa bayi akan kurang minum, karena bayi harus kehilangan cairan pada hari-hari pertama dan absorpsi usus juga sangat terbatas.

c. Pencegahan infeksi. Pada tempat perawatan bayi di mana banyak bayi disatukan, infeksi silang sulit dihindari. Dengan rawat gabung, lebih mudah mencegah infeksi silang. Bayi yang melekat pada kulit si ibu akan memperoleh transfer antibodi dari si ibu. Kolostrum yang mengandung antibodi dalam jumlah tinggi, akan melapisi seluruh permukaan kulit dan saluran pencernaan bayi, dan diserap oleh bayi sehmgga bayi akan mempunyai kekebalan yang tinggi. Kekebalan ini akan mencegah infeksi, terutama pada diare.

d. Pendidikan kesehatan. Kesempatan melaksanakan rawat gabung dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu, terutama primipara. Bagaimana teknik menyusui, memandikan bayi, merawat tali pusat, perawatan payudara dan nasihat makanan yang baik, merupakan bahan-bahan yang diperlukan si ibu. Keinginan ibu untuk bangun dari tempat tidur, menggendong bayi dan merawat sendiri akan mempercepat mobilisasi, sehingga si ibu akan lebih cepat pulih dari persalinan.

Sebagai pedoman penatalaksanaan rawat gabung telah disusun tata kerja sebagai berikut:

Di poliklinik Kebidanan: memberikan penyuluhan mengenai kebaikan ASI dan rawat gabung; memberikan penyuluhan mengenai perawatan payudara, makanan ibu hamil, nifas, perawatan bayi dan lain-lain; mendemonstrasikan pemutaran film, slide mengenai cara-cara merawat payudara, memandikan bayi, merawat talipusat, Keluarga Berencana dan sebagainya; mengadakan ceramah, tanya jawab dan motivasi Keluarga Berencana; menyelenggarakan senam hamil dan nifas; membantu ibu-ibu yang mempunyai masalah-masalah dalam hal kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kemampuan; membuat laporan bulanan mengenai jumlah pengunjung, aktivitas, hambatan dan lain-lain.

Di kamar bersalin: bayi yang memenuhi syarat perawatan bergabung dilakukan perawatan bayi baru lahir seperti biasa. Adapun kriteria yang diambil sebagai syarat untuk dapat dirawat bersama ibunya ialah: — nilai Apgar lebih dari 7; berat badan lebih dari 2500, kurang dari 4000 gram; masa kehamilan lebih dari 36 minggu, kurang dari 42 minggu; lahir spontan presentasi kepala; tanpa infeksi intrapartum; ibu sehat. Dalam jam pertama setelah lahir, bayi segera disusukan kepada ibunya untuk merangsang pengeluaran ASI; memberikan penyuluhan mengenai ASI dan perawatan gabung terutama bagi yang belum mendapat penyuluhan di poliklinik; mengisi status P3-ASI secara lengkap dan benar. Catat pada lembaran pengawasan, jam berapa bayi baru lahir dan jam berapa bayi disusukan kepada ibunya; persiapan agar ibu dan bayinya dapat bersama-sama ke ruangan.

Di ruang perawatan: bayi diletakkan di dalam tempat tidur bayi yang ditempatkan di samping tempat tidur ibu. Pada waktu berkunjung bayi dan tempat tidurnya dipindahkan ke ruangan lain; perawat harus memperhatikan keadaan umum bayi dan dapat dikenali keadaan-keadaan yang tidak normal serta kemudian melaporkan kepada dokter jaga; bayi boleh menyusu sewaktu ia menginginkan; bayi tidak boleh diberi susu dari botol. Bila ASI masih kurang, boleh menambahkan air putih atau susu formula dengan sendok; ibu harus dibantu untuk dapat menyusui bayinya dengan baik, juga untuk merawat payudaranya; keadaan bayi sehari-hari dicatat dalam status P3-ASI; bila bayi sakit/perlu observasi lebih teliti, bayi dipindahkan ke ruang perawatan bayi baru lahir; bila ibu dan bayi boleh pulang, sekali lagi diberi penerangan tentang cara-cara merawat bayi dan pemberian ASI serta perawatan payudara dan makanan ibu menyusui. Kepada ibu diberikan leaflet mengenai hal tersebut dan dipesan untuk memeriksakan bayinya 2 minggu kemudian; status P3-ASI setelah dilengkapi, dikembalikan ke ruangan follow up.

Di ruang follow-up: pemeriksaan di ruangan follow up meliputi pemeriksaan bayi dan keadaan ASI. Aktivitas-aktivitas di ruangan follow up meliputi menimbang berat bayi; anamnesis mengenai makanan bayi yang diberikan dan keluhan yang timbul; mengecek keadaan ASI; memberi nasihat mengenai makanan bayi, cara menyusukan bayi dan makanan ibu yang menyusukan; memberikan peraturan makanan bayi; pemeriksaan bayi oleh dokter bagian anak; pemberian imunisasi menurm instruksi dokter.

Pada prinsipnya syarat rawat gabung (Wiknjosastro, 2002: 268), adalah di mana si ibu mampu menyusui dan si bayi mampu untuk menyusu. Kemampuan si ibu untuk menyusui dimulai dengan keinginan atau kesediaan yang berupa motivasi si ibu sendiri untuk menyusui. Di sinilah pentingnya motivasi diberikan sejak awal kehamilan. Keadaan ibu yang sehat selalu memungkinkan si ibu untuk menyusui.

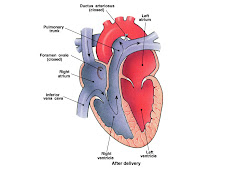

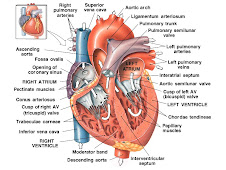

Dari pihak si bayi kemampuan menyusui dinilai dan fungsi kardiorespiratorik, refleks mengisap dan fungsi neurologik yang baik. Penolong persalinan harus cukup terlatih untuk menilai apakah ibu dan bayi mampu menyusui segera setelah proses persalinan. Apabila ibu dan bayi baik, secepat mungkin bayi diberikan pada ibu dan mulai menyusui. Apabila diperlukan observasi hal ini tentu dapat dilakukan dan setelah ibu dan bayi sudah menjadi lebih baik keadaan umumnya harus segera digabung dan mulai menyusui.

Kontra indikasi:

Pihak ibu

a. Fungsi kardiorespiratorik yang tidak baik. Pasien penyakit jantung kelas II dianjurkan untuk sementara tidak menyusui sampai keadaan jantung cukup baik. Bagi pasien jantung klasifikasi III tidak dibenarkan menyusui. Penilaian akan hal ini harus dilakukan dengan hati-hati.

b. Eklampsia dan preeklampsia berat. Keadaan ibu biasanya tidak baik dan pengaruh obat-obatan untuk mengatasi penyakit biasanya menyebabkan kesadaran menurun sehingga sementara ibu belum sadar betul. Tidak diperbolehkan ASI dipompa dan diberikan pada bayi.

c. Penyakit infeksi akut dan aktif. Bahaya penularan pada bayi yang dikhawatirkan. Tuberkulosis paru yang aktif dan terbuka merupakan kontra indikasi mutlak. Pada sepsis keadaan ibu biasanya buruk dan tidak akan mampu menyusui. Banyak perdebatan mengenai penyakit infeksi apakah dibenarkan menyusui atau tidak.

d. Karsinoma payudara. Pasien dengan karsinoma payudara harus dicegah jangan sampai ASInya keluar karena mempersulit penilaian penyakitnya. Apabila menyusui ditakutkan adanya sel-sel karsinoma yang terminum si bayi.

e. Psikosis: tidak dapat dikontrol keadaan jiwa si ibu bila menderita psikosis. Meskipun pada dasarnya ibu sayang pada bayinya, tetapi selalu ada kemungkinan penderita psikosis membuat cedera pada bayi.

Pihak bayi

a. Bayi kejang, Kejang-kejang pada bayi akibat cedera persalinan atau infeksi tidak memungkinkan untuk menyusui. Ada bahaya aspirasi, bila kejang timbul saat bayi menyusui. Kesadaran bayi yang menurun juga tidak memungkinkan bayi untuk menyusu.

b. Bayi yang sakit berat. Bayi dengan penyakit jantung atau paru-paru atau penyakit lain yang memerlukan perawatan intensif tentu tidak mungkin menyusu dan dirawat gabung.

c. Bayi yang memerlukan observasi atau terapi khusus. Selama observasi rawat gabung tak dapat dilaksanakan. Setelah keadaan membaik tentu dapat dirawat gabung. Ini yang disebut Rawat Gabung tidak langsung.

d. Very Low Birth Weight (Berat Badan Lahir Sangat Rendah), Refleks mengisap dan refleks lain pada VLBW belum baik sehingga tidak mungkin menyusu dan dirawat gabung.

e. Cacat bawaan. Diperlukan persiapan mental si ibu untuk menerima keadaan bahwa bayinya cacat. Cacat bawaan yang mengancam jiwa si bayi merupakan kontra indikasi mutlak. Cacat ringan seperti labioskisis, palatoskisis bahkan labiopalatoskisis masih memungkinkan untuk menyusui.

f. Kelainan metabolik di mana bayi tidak dapat menerima ASI.

Tujuan rawat gabung :

a. Bantuan emosional. Setelah menunggu selama sembilan bulan dan setelah lelah dalam proses persalinan si ibu akan sangat senang bahagia bila dekat dengan bayi. Si ibu dapat membelai-belai bayi, mendengar tangis bayi, mencium-cium dan memperhatikan bayinya yang tidur di sampingnya. Hubungan kedua makhluk mi sangat penting untuk saling mengenal terutama pada hari-hari pertama setelah persalinan. Bayi akan memperoleh kehangatan tubuh ibu, suara ibu, kelembutan dan kasih sayang ibu (handing effect).

b. Penggunaan Air Susu Ibu. ASI adalah makanan bayi yang terbaik. Produksi ASI akan lebih cepat dan lebih banyak bila dirangsang sedini mungkin dengan cara menetekkan sejak bayi lahir hingga selama mungkin. Pada hari-hari pertama, yang keluar adalah colostrum yang jumlahnya sedikit. Tidak perlu khawatir bahwa bayi akan kurang minum, karena bayi harus kehilangan cairan pada hari-hari pertama dan absorpsi usus juga sangat terbatas.

c. Pencegahan infeksi. Pada tempat perawatan bayi di mana banyak bayi disatukan, infeksi silang sulit dihindari. Dengan rawat gabung, lebih mudah mencegah infeksi silang. Bayi yang melekat pada kulit si ibu akan memperoleh transfer antibodi dari si ibu. Kolostrum yang mengandung antibodi dalam jumlah tinggi, akan melapisi seluruh permukaan kulit dan saluran pencernaan bayi, dan diserap oleh bayi sehmgga bayi akan mempunyai kekebalan yang tinggi. Kekebalan ini akan mencegah infeksi, terutama pada diare.

d. Pendidikan kesehatan. Kesempatan melaksanakan rawat gabung dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu, terutama primipara. Bagaimana teknik menyusui, memandikan bayi, merawat tali pusat, perawatan payudara dan nasihat makanan yang baik, merupakan bahan-bahan yang diperlukan si ibu. Keinginan ibu untuk bangun dari tempat tidur, menggendong bayi dan merawat sendiri akan mempercepat mobilisasi, sehingga si ibu akan lebih cepat pulih dari persalinan.

Sebagai pedoman penatalaksanaan rawat gabung telah disusun tata kerja sebagai berikut:

Di poliklinik Kebidanan: memberikan penyuluhan mengenai kebaikan ASI dan rawat gabung; memberikan penyuluhan mengenai perawatan payudara, makanan ibu hamil, nifas, perawatan bayi dan lain-lain; mendemonstrasikan pemutaran film, slide mengenai cara-cara merawat payudara, memandikan bayi, merawat talipusat, Keluarga Berencana dan sebagainya; mengadakan ceramah, tanya jawab dan motivasi Keluarga Berencana; menyelenggarakan senam hamil dan nifas; membantu ibu-ibu yang mempunyai masalah-masalah dalam hal kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kemampuan; membuat laporan bulanan mengenai jumlah pengunjung, aktivitas, hambatan dan lain-lain.

Di kamar bersalin: bayi yang memenuhi syarat perawatan bergabung dilakukan perawatan bayi baru lahir seperti biasa. Adapun kriteria yang diambil sebagai syarat untuk dapat dirawat bersama ibunya ialah: — nilai Apgar lebih dari 7; berat badan lebih dari 2500, kurang dari 4000 gram; masa kehamilan lebih dari 36 minggu, kurang dari 42 minggu; lahir spontan presentasi kepala; tanpa infeksi intrapartum; ibu sehat. Dalam jam pertama setelah lahir, bayi segera disusukan kepada ibunya untuk merangsang pengeluaran ASI; memberikan penyuluhan mengenai ASI dan perawatan gabung terutama bagi yang belum mendapat penyuluhan di poliklinik; mengisi status P3-ASI secara lengkap dan benar. Catat pada lembaran pengawasan, jam berapa bayi baru lahir dan jam berapa bayi disusukan kepada ibunya; persiapan agar ibu dan bayinya dapat bersama-sama ke ruangan.

Di ruang perawatan: bayi diletakkan di dalam tempat tidur bayi yang ditempatkan di samping tempat tidur ibu. Pada waktu berkunjung bayi dan tempat tidurnya dipindahkan ke ruangan lain; perawat harus memperhatikan keadaan umum bayi dan dapat dikenali keadaan-keadaan yang tidak normal serta kemudian melaporkan kepada dokter jaga; bayi boleh menyusu sewaktu ia menginginkan; bayi tidak boleh diberi susu dari botol. Bila ASI masih kurang, boleh menambahkan air putih atau susu formula dengan sendok; ibu harus dibantu untuk dapat menyusui bayinya dengan baik, juga untuk merawat payudaranya; keadaan bayi sehari-hari dicatat dalam status P3-ASI; bila bayi sakit/perlu observasi lebih teliti, bayi dipindahkan ke ruang perawatan bayi baru lahir; bila ibu dan bayi boleh pulang, sekali lagi diberi penerangan tentang cara-cara merawat bayi dan pemberian ASI serta perawatan payudara dan makanan ibu menyusui. Kepada ibu diberikan leaflet mengenai hal tersebut dan dipesan untuk memeriksakan bayinya 2 minggu kemudian; status P3-ASI setelah dilengkapi, dikembalikan ke ruangan follow up.

Di ruang follow-up: pemeriksaan di ruangan follow up meliputi pemeriksaan bayi dan keadaan ASI. Aktivitas-aktivitas di ruangan follow up meliputi menimbang berat bayi; anamnesis mengenai makanan bayi yang diberikan dan keluhan yang timbul; mengecek keadaan ASI; memberi nasihat mengenai makanan bayi, cara menyusukan bayi dan makanan ibu yang menyusukan; memberikan peraturan makanan bayi; pemeriksaan bayi oleh dokter bagian anak; pemberian imunisasi menurm instruksi dokter.

Pada prinsipnya syarat rawat gabung (Wiknjosastro, 2002: 268), adalah di mana si ibu mampu menyusui dan si bayi mampu untuk menyusu. Kemampuan si ibu untuk menyusui dimulai dengan keinginan atau kesediaan yang berupa motivasi si ibu sendiri untuk menyusui. Di sinilah pentingnya motivasi diberikan sejak awal kehamilan. Keadaan ibu yang sehat selalu memungkinkan si ibu untuk menyusui.

Dari pihak si bayi kemampuan menyusui dinilai dan fungsi kardiorespiratorik, refleks mengisap dan fungsi neurologik yang baik. Penolong persalinan harus cukup terlatih untuk menilai apakah ibu dan bayi mampu menyusui segera setelah proses persalinan. Apabila ibu dan bayi baik, secepat mungkin bayi diberikan pada ibu dan mulai menyusui. Apabila diperlukan observasi hal ini tentu dapat dilakukan dan setelah ibu dan bayi sudah menjadi lebih baik keadaan umumnya harus segera digabung dan mulai menyusui.

Kontra indikasi:

Pihak ibu

a. Fungsi kardiorespiratorik yang tidak baik. Pasien penyakit jantung kelas II dianjurkan untuk sementara tidak menyusui sampai keadaan jantung cukup baik. Bagi pasien jantung klasifikasi III tidak dibenarkan menyusui. Penilaian akan hal ini harus dilakukan dengan hati-hati.

b. Eklampsia dan preeklampsia berat. Keadaan ibu biasanya tidak baik dan pengaruh obat-obatan untuk mengatasi penyakit biasanya menyebabkan kesadaran menurun sehingga sementara ibu belum sadar betul. Tidak diperbolehkan ASI dipompa dan diberikan pada bayi.

c. Penyakit infeksi akut dan aktif. Bahaya penularan pada bayi yang dikhawatirkan. Tuberkulosis paru yang aktif dan terbuka merupakan kontra indikasi mutlak. Pada sepsis keadaan ibu biasanya buruk dan tidak akan mampu menyusui. Banyak perdebatan mengenai penyakit infeksi apakah dibenarkan menyusui atau tidak.

d. Karsinoma payudara. Pasien dengan karsinoma payudara harus dicegah jangan sampai ASInya keluar karena mempersulit penilaian penyakitnya. Apabila menyusui ditakutkan adanya sel-sel karsinoma yang terminum si bayi.

e. Psikosis: tidak dapat dikontrol keadaan jiwa si ibu bila menderita psikosis. Meskipun pada dasarnya ibu sayang pada bayinya, tetapi selalu ada kemungkinan penderita psikosis membuat cedera pada bayi.

Pihak bayi

a. Bayi kejang, Kejang-kejang pada bayi akibat cedera persalinan atau infeksi tidak memungkinkan untuk menyusui. Ada bahaya aspirasi, bila kejang timbul saat bayi menyusui. Kesadaran bayi yang menurun juga tidak memungkinkan bayi untuk menyusu.

b. Bayi yang sakit berat. Bayi dengan penyakit jantung atau paru-paru atau penyakit lain yang memerlukan perawatan intensif tentu tidak mungkin menyusu dan dirawat gabung.

c. Bayi yang memerlukan observasi atau terapi khusus. Selama observasi rawat gabung tak dapat dilaksanakan. Setelah keadaan membaik tentu dapat dirawat gabung. Ini yang disebut Rawat Gabung tidak langsung.

d. Very Low Birth Weight (Berat Badan Lahir Sangat Rendah), Refleks mengisap dan refleks lain pada VLBW belum baik sehingga tidak mungkin menyusu dan dirawat gabung.

e. Cacat bawaan. Diperlukan persiapan mental si ibu untuk menerima keadaan bahwa bayinya cacat. Cacat bawaan yang mengancam jiwa si bayi merupakan kontra indikasi mutlak. Cacat ringan seperti labioskisis, palatoskisis bahkan labiopalatoskisis masih memungkinkan untuk menyusui.

f. Kelainan metabolik di mana bayi tidak dapat menerima ASI.

Langganan:

Postingan (Atom)

.jpg)

.jpg)